Dans cet article, découvrez ce qu’est une stratégie d’achats responsables, et comment la mettre en place au sein de son entreprise.

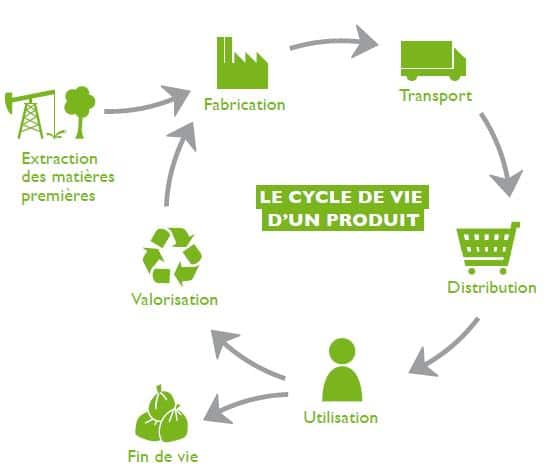

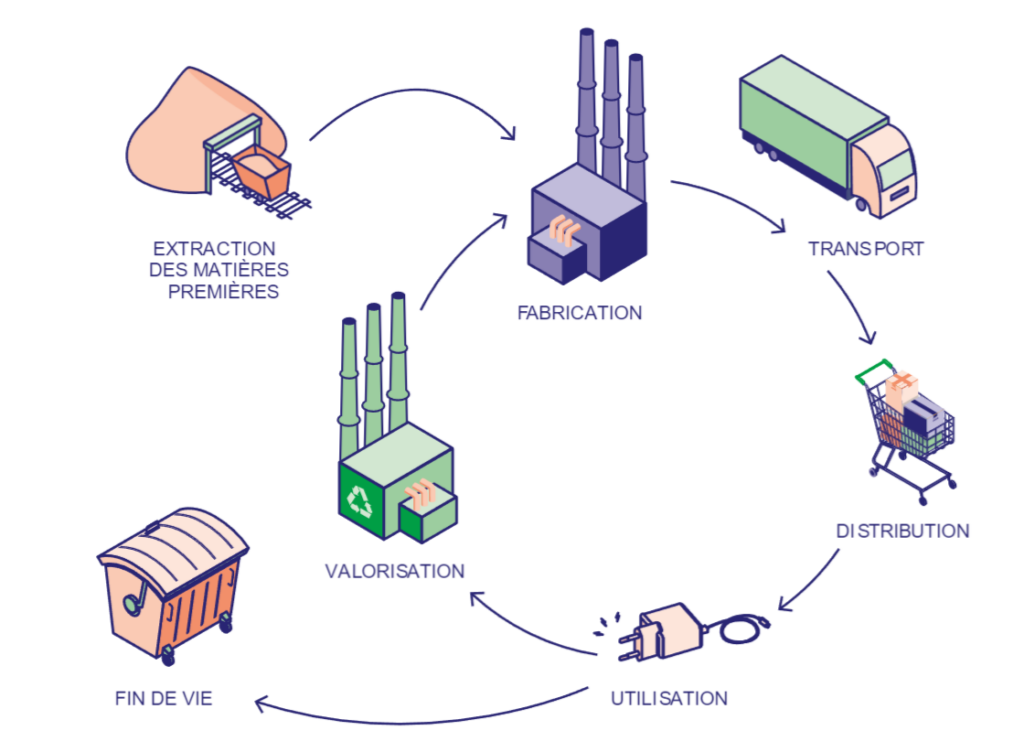

L’achat et la consommation de produits génère de la pollution lors des différentes étapes du cycle vie de ces derniers :

Source : presse.ademe.fr

Par exemple, prenons un smartphone. Sa fabrication demande l’extraction de plus de 70 matériaux différents, donc l’exploitation de mines qui pollue l’air, les sols et l’eau, et détruit la biodiversité. Ensuite, le smartphone fait quatre fois le tour du monde avant d'atterrir dans nos mains (source : greenly.earth). Son utilisation va également demander des ressources en électricité (utilisation directe, stockage de données). Pour finir, une cinquantaine de métaux sont présents en petite quantité dans le smartphone et leur alliage parfois complexe rend nombre d’entre eux difficiles à recycler.

Un achat responsable, c’est donc un achat qui va prendre en compte l’impact environnemental du produit ou du service lors de son cycle de vie afin de le diminuer le plus possible.

Souvenons-nous. Le 24 avril 2013, un bâtiment abritant des ateliers textiles s'effondrait à Dacca au Bangladesh. 1134 personnes y perdirent la vie, et près de 2500 personnes furent blessées. En Occident, ce drame a d’autant plus résonné puisque ces ateliers fournissaient de nombreuses marques européennes comme Mango, Benetton, H&M ou encore Zara.

Cet événement est devenu le symbole des dérives de la fast fashion et de l’industrie du textile. Car oui, ce que nous achetons et consommons a des répercussions sociales même à l’autre bout du monde.

Depuis, le devoir de vigilance a été mis en place en France pour éviter de tels drames. La loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017 renforce la responsabilité sociétale des grandes entreprises françaises. En tant que donneuses d’ordres, elles doivent veiller aux atteintes aux droits humains et à l’environnement, ainsi qu’aux risques de corruption, tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.

Les responsables des achats sont les premiers concernés par le devoir de vigilance, et l’enjeu est grand. Par exemple, le non-respect de cette loi peut engager la responsabilité civile de l’entreprise, avec des sanctions financières pouvant atteindre 10 000 euros.

Jusqu’à aujourd’hui, un achat se faisait selon 3 critères : les délais, la qualité et les coûts. C’est ce qu’on appelle les achats classiques.

Dans les achats responsables, il faut ajouter le critère RSE et prendre en compte l’impact global avec la dimension sociale et environnementale associée à l’achat. D’ailleurs, on ne calcule plus seulement en euros, mais en coût environnemental et social.

Pour rappel, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) c’est l’application du développement durable en entreprise. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre article dédié.

Selon l’AFNOR, un achat responsable se définit comme “un achat de biens ou de services auprès d’un fournisseur ou d’un prestataire sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux, et favoriser les bonnes pratiques en termes d’éthique et de droits humains.”

Il existe des labels/ évaluations qui portent sur les achats responsables, tels que :

Voici quelques bonnes pratiques d’achat responsable selon les 7 thèmes de la norme ISO 26000 :

Vous êtes responsable des achats ou êtes en relation régulière avec le service achat de votre entreprise ? Nous proposons un atelier de sensibilisation aux achats responsables, pour comprendre ce qu'est un achat responsable et pourquoi il est important de repenser nos politiques d'achat.

Vous pouvez également visionner le webinaire de Marion Martinez sur le sujet !

La finance durable peut parfois sembler compliquée à comprendre, et surtout lorsqu’il s’agit de ses obligations. Découvrons ici quelques-unes des obligations en matière de finance durable.

La finance durable est définie par la Commission Européenne comme un processus de prise en compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement. Ce dernier passe par la contribution du système financier à la croissance durable et le renforcement de la stabilité financière via l’intégration des facteurs ESG (facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans la prise de décisions d’investissement.

Pour mieux comprendre les prémices de la finance durable, deux dates clés sont à retenir :

Le “règlement Taxonomie” (juin 2020) constitue la principale mesure du plan d’action pour la finance durable de 2018, reposant sur un système de classification des activités durables des acteurs financiers. Elle repose dans un deuxième temps sur des obligations de transparence sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Un second pilier du plan d’action de la Commission Européenne est le “règlement Disclosure” qui établit des règles de transparence et de publication d’informations en matière de durabilité.

De plus, le devoir de vigilance a, là aussi, une importance. La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité vise à contribuer au respect des droits de l’Homme et de l’environnement à travers des systèmes et des mesures de gestion et de gouvernance. Elle concerne les activités de la société mais également celles de ses sous-traitants et fournisseurs, et s’applique aux entreprises qui possèdent au moins 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde.

La loi NRE (Nouvelles Régulations Économiques) de 2001 a rendu obligatoire la publication d’un reporting social et environnemental dans le rapport de gestion annuel des entreprises françaises cotées : c’est la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF).

La directive CSRD va également venir renforcer les exigences de reporting de durabilité des sociétés. À partir de 2024, elle remplacera progressivement la directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive) qui encadre aujourd’hui les déclarations de performance extra-financière des sociétés européennes.

Pour découvrir l'ensemble de la document de l'ORSE au sujet de la finance durable édition banques, c'est par ici.

Et pour découvrir notre document récapitulatif, c'est juste là :

Si vous souhaitez vous faire accompagner dans le déploiement de votre démarche RSE, nous vous invitons à consulter nos offres ou à nous contacter directement !

Pour 60% des personnes interrogées la démarche RSE de leur entreprise s’est accélérée ou légèrement accélérée pendant ou suite à la crise sanitaire. L’accélération s’est aussi vu au niveau réglementaire. En revanche, les différents sujets ne bénéficient pas tous du même degré d’attention. Voyons ensemble les nuances.

Le conseil est l’organe chargé de la supervision de la stratégie de l’entreprise. Les conseils sont, presque toujours, associés d’une manière ou d’une autre à la stratégie RSE mais leurs modalités de participation et degré d’implication varient énormément. Seuls 21% des répondants affirment que le conseil est pleinement associé à la définition de la stratégie RSE.

Voici 8 sujets différents plus ou moins abordés en conseil :

Ainsi, le traitement de ces sujets lors des conseils est vraiment hétérogène et laisse à penser que de nombreuses entreprises doivent améliorer leur traitement du sujet RSE.

L’ORSE a formulé quelques recommandations dans le but d’améliorer la part de la RSE dans les discussions en conseil.

La première recommandation est le fait d’appréhender la RSE comme un sujet stratégique et central en conseil, pour encourager les membres des conseils à consacrer plus de temps au sujet de la RSE et à prendre conscience de l’importance de ces enjeux.

Le deuxième recommandation consiste à renforcer les compétences RSE des membres des conseils par la formation et la connaissance des outils.

Enfin, la troisième recommandation vise à nourrir les conseils d'un dialogue pluriel, et ainsi se rapprocher de ses parties prenantes et veiller à ce que les membres du conseil soient informés sur les dialogues avec ces parties prenantes, voire en soient acteurs.

Pour retrouver le guide de l’ORSE complet, c’est par ici !

Rupture Engagée propose des accompagnements RSE personnalisés par rapport aux besoins de votre entreprise, pour plus d’informations, contactez-nous !

La finance durable (dans les secteur des assurances) est un sujet très discuté et qui est de plus en plus réglementée par des lois. Il est parfois difficile de faire le tri dans toutes les informations à ce sujet. Voyons ensemble les informations à retenir pour la finance durable dans le secteur des assurances.

La finance durable est définie par la Commission Européenne comme un processus de prise en compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement. Ce dernier passe par la contribution du système financier à la croissance durable et le renforcement de la stabilité financière via l’intégration des facteurs ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la prise de décisions d’investissement.

D’après l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, les secteurs de l’assurance et des pensions peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Cela devrait permettre de fournir des solutions durables en matière d’assurance et de retraite qui restent abordables pour les citoyens de l’UE.

Les PSI suivant permettent à l’industrie de l’assurance de prendre en compte les risques et les opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) :

La loi PACTE a également un rôle dans cette transition vers une assurance responsable. En effet, l’article 72 prévoit de renforcer le rôle de l’assurance vie dans le financement de l’économie, en élargissant l’offre en fonds verts, solidaires et responsables des contrats d’assurance vie multisupports.

Suite à une étude de 2020, l’APCR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a constaté une forte évolution de communications mettant en avant un argument de durabilité concernant les produits d’assurance, et donc d’actes de greenwashing (ou écoblanchiment). Elle a donc rappelé que les professionnels doivent veiller à ce que les consommateurs puissent appréhender la composition réelle des produits et leur degré de “durabilité”, afin de lutter contre le greenwashing et de ne pas abuser des consommateurs.

Retrouver notre visuel synthétique de cet article :

Vous souhaitez mieux comprendre la RSE ? Rendez-vous sur notre article de blog

Vous souhaitez mettre en place une démarche RSE dans votre entreprise ? Contactez-nous !

Le dialogue avec les parties prenantes est primordial dans une démarche RSE, et plus largement dans la vie de l’entreprise. Ainsi, l’ORSE - observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises - s’est penché sur le sujet, afin de mieux orienter les entreprises.

L’ORSE et BL évolution ont réalisé des entretiens auprès de plusieurs entreprises pour approfondir la question du dialogue avec les parties prenantes. Suite à ces entretiens, deux principaux résultats en sont sortis :

De plus, le dialogue parties prenantes est souvent motivé par des besoins commerciaux de l’entreprise, tels que le fait de connaître le client, ses attentes et ses besoins. Ainsi, le dialogue est souvent plutôt une consultation pour une remontée d’informations plus qu’un dialogue réel, il est donc souvent unilatéral - via des enquêtes et des questionnaires, qui ne permettent pas vraiment un échange.

Cependant, il est important d’avoir en tête que le dialogue parties prenantes présente plusieurs intérêts, car il permet de :

Il est important pour les entreprises de déployer au mieux le dialogue parties prenantes, et une des meilleures solutions est d’impliquer les collaborateurs. Pour cela, il faut :

Mais également, et pour permettre une bonne diffusion des pratiques de dialogue parties prenantes, il est absolument indispensable de structurer le dialogue au niveau opérationnel. Pour cela, l’ORSE a définit trois points sur lesquels l’entreprise doit avoir un rôle :

De plus, il est important pour l’entreprise de définir les formes du dialogue (unilatéral ou multilatéral) et les modes de dialogue (formel ou informel).

Enfin, pour que le dialogue prospère dans le temps, le suivi est primordial et permet de faciliter le déploiement de la démarche de dialogue, de faire des retours aux parties prenantes et de pérenniser les relations avec les parties prenantes.

Ainsi, le dialogue avec les parties prenantes n’est pas à prendre à la légère et demande de la structure pour qu’il soit efficace.

Rupture Engagée peut d’ailleurs vous accompagner dans la structuration de votre dialogue et plus largement de votre démarche RSE, pour ceci, vous pouvez découvrir nos offres.

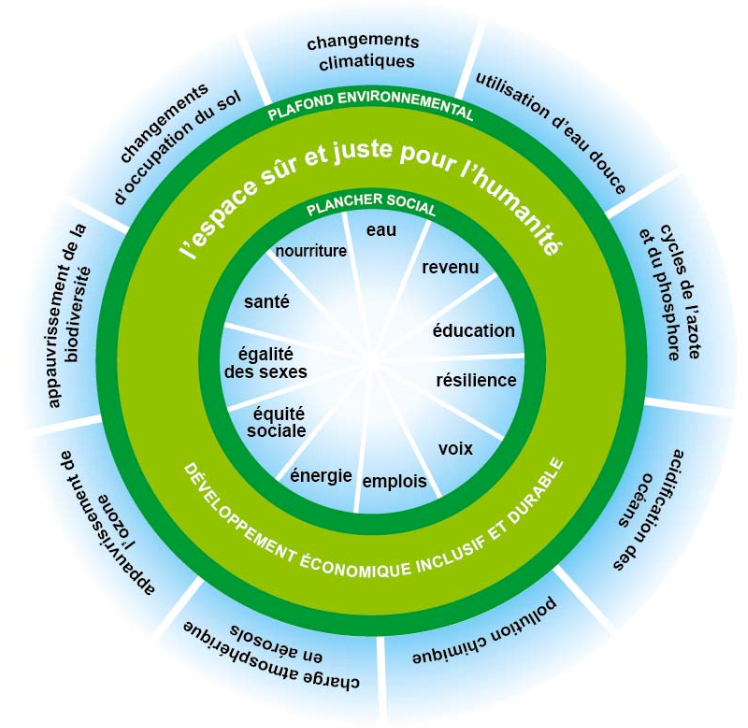

La théorie du Donut revient régulièrement dans les discussions concernant la viabilité du modèle économique actuel. Mais que représente réellement cette théorie et est-elle vraiment la solution ? Cet article pourra vous donner des pistes de réflexion.

La théorie du Donut a été inventée par Kate Raworth, économiste anglaise, au milieu des années 2010. Son objectif en créant cette théorie était en premier lieu de trouver une solution économique viable pour éradiquer la pauvreté. Elle réfléchit alors à une théorie qui pourrait répondre à tous les besoins actuels de la société.

En effet, selon Kate Raworth, l’économie actuelle est basée sur la croissance et sur les PIB mais n’est plus viable. Son défi est donc de trouver une solution pour répondre aux besoins du présent sans compromettre l’environnement. C'est ainsi qu'elle a donc réfléchi à une théorie en imaginant les solutions à mettre en place pour adopter un modèle économique complètement différent du modèle économique actuel.

En imaginant sa théorie, Kate Raworth a identifié deux éléments importants :

Ces deux limites laissent, au milieu, un espace étroit qui correspondrait au fait de satisfaire les besoins des Hommes tout en respectant les écosystèmes et le climat global. La forme que représentent ces éléments s’apparente à celle d’un Donut, d’où le nom de cette théorie.

Kate Raworth a écrit un ouvrage sur sa théorie, intitulé “La théorie du Donut : l’économie de demain en 7 principes”. Mais alors, quels sont les 7 principes dont elle fait référence ici ? Il s’agit de principes simples qui ont pour objectif de modifier le fonctionnement économique actuel et se diriger vers un fonctionnement plus durable.

Les 7 principes de la théorie du donut sont les suivants :

En clair, ce que Kate Raworth avance dans sa théorie est le fait que les économistes doivent oublier le PIB comme seul référentiel mais bien avoir une vision plus globale et plus large, en intégrant les questions sociales et environnementales dans leurs réflexions. Cette théorie, née dans les années 2010, est plus que jamais d'actualité et peut représenter une véritable piste de solution pour la société.

Si vous souhaitez commencer votre transition vers une économie plus durable et plus respectueuse de l'environnement, nous pouvons vous accompagner dans le déploiement de votre démarche RSE.

Le numérique responsable est une démarche de sobriété dans un monde où les usages connectés s’accélèrent de plus en plus. Dans cet article, nous allons définir ce qu’est le numérique responsable et nous verrons comment mettre en place une stratégie de sobriété numérique en entreprise.

Avant de débuter, il y a quelques chiffres importants à connaître sur le numérique.

2,5% de l’empreinte carbone française (monde : 4%) est lié à la fabrication des équipements numérique.

Ces utilisateurs finaux comprennent :

Il existe 34 milliards d’équipements en service, contre seulement quelques centaines de millions de data centers. (source : Fresque du Numérique)

C’est ce qui explique la part importante de la fabrication de ces équipements dans l’empreinte carbone de la France. Il faut aussi savoir que la plus grande part de l’énergie consommée est pour l’utilisation finale (et non pas les data centers).

Il y avait 17x plus de trafic internet mondial en 2020 par rapport à 2010. (source : Fresque du Numérique)

Ce chiffre nous montre bien l’accélération des usages numériques dans le monde. 62% de l’humanité utilise internet.

Il y a plus de 50 métaux dans un smartphone. (source : Fresque du Numérique)

Il faut aller creuser dans les sols pour trouver ces métaux et utiliser beaucoup d’eau pour fabriquer les smartphones, ce qui crée un stress hydrique (lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau). Nous pouvons aussi questionner les conditions humaines et sociales des travailleurs qui extraient ces métaux, souvent au péril de leur vie et pour des rémunérations dérisoires.

Pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, il ne faut pas moins que 800 kg de ressources pour la fabrication. (source : Fresque du Numérique)

C'est la notion de sac à dos écologique (voir la partie "Qu'est-ce que le numérique responsable ?").

17% des déchets numériques sont collectés pour le recyclage au niveau mondial. (source : Fresque du Numérique)

En effet, il est très difficile de séparer tous les composants présents dans un équipement numérique. C’est comme si vous souhaitiez récupérer seulement un ingrédient dans une soupe ! De plus, la plupart des équipements numériques non utilisés dorment dans nos maisons et ne sont pas déposés dans des bacs de recyclage.

L’impact environnemental du numérique a un taux de 6 à 8% de croissance par an. (source : Sommet Virtuel du Climat édition 2023)

Ce taux sera multiplié par 3 d’ici 2050 si rien n’est fait.

Selon l’ADEME, la sobriété numérique est une “démarche qui consiste, dans le cadre d’une réflexion individuelle et collective, à questionner le besoin et l’usage des produits et services numériques dans un objectif d’équité et d’intérêt général. Cette démarche vise à concevoir, fabriquer et utiliser les équipements et services numériques en tenant compte des besoins sociaux fondamentaux et des limites planétaires”.

C’est donc une démarche qui vise à réduire l’empreinte écologique, économique et sociale du numérique. En effet, même si le numérique est souvent perçu comme quelque chose d'immatériel, il l’est beaucoup moins que ce que l’on pense en réalité. La fabrication des équipements numériques va demander beaucoup de ressources comme de l’eau, des métaux et des énergies fossiles. A cela s’ajoute la consommation en électricité de ces équipements.

C’est ce qu’on appelle le sac à dos écologique. Ce dernier mesure le poids des ressources naturelles qui ont été nécessaires à la fabrication d'une matière première ou d'un produit fini. Dans le cas d’un ordinateur de 2 kg, sa fabrication va nécessiter 800 kg de ressources en tout, dont 200 kg d’énergies fossiles, 600 kg de minéraux et plusieurs milliers de litres d’eau douce (source : Fresque du Numérique). Le sac à dos écologique existe pour tous les objets mais est très élevé pour les objets connectés. Le numérique est donc bien un usage matériel.

Source : Fresque du Numérique

Le numérique a également une empreinte sociale très forte. Comme nous l’avons dit précédemment, dans certains pays où les équipements sont fabriqués, les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Il existe également une notion de fracture numérique, qui isole les personnes qui n’ont pas accès au numérique. Pour finir, le numérique est lié à des enjeux de santé puisqu’il peut affecter la santé physique et psychologique de ses utilisateurs.

Pour finir, le numérique répond à des enjeux économiques avec l’effet rebond. Les équipements sont moins robustes et plus abordables qu’avant, il va donc y avoir un effet de consommation très important. Cet effet va être accentué avec le phénomène d’obsolescence psychologique et le marketing qui pousse à acheter le dernier équipement à la mode.

Le numérique responsable a donc pour objectif de répondre à ces enjeux et de limiter les impacts de nos usages quotidiens.

La méthode ACT (Assessing Low Carbon Transition) repose sur 9 piliers :

ACT est une initiative lancée par l'ADEME dont l'objectif est d'aider les entreprises dans leur stratégie de décarbonation. C’est sur cette méthode que nous allons nous appuyer pour aborder la mise en place d’une stratégie de numérique responsable.

Pour n’importe quelle stratégie de sobriété, il est primordial de débuter en se fixant des objectifs de réduction. Cela peut être un objectif de réduction d’émissions, un objectif de durée de vie des équipements ou encore d’engagement de ses fournisseurs.

Un objectif doit être ambitieux, temporel et doit être défini dans un périmètre (scope). Pour une stratégie de sobriété numérique efficace, il est important de prendre en compte son impact amont (fournisseurs), mais aussi aval (clients, usages finaux, etc.).

L’économie de la fonctionnalité est un système en émergence qui consiste à vendre un usage plutôt qu’un produit. Il fait partie de la lutte contre l’obsolescence technique et psychologique qui accélèrent l’effet rebond.

Il existe des usages et technologies pour tendre vers cette économie, tels que :

Tous ces concepts sont basés sur la même idée : l’ouverture et la transparence pour lutter contre l’utilisation individuelle et l’obsolescence technologique et psychologique.

L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode permettant de mesurer les effets de produits ou de services sur l’environnement. Elle va recenser et quantifier, tout au long de la vie des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines.

Cette approche va donc permettre de connaître toutes les étapes du cycle de vie d’un produit et d’agir sur les étapes qui ont le plus d’impact :

Par exemple, si la fabrication d’un produit représente la plus grande partie de son impact sur l’environnement, il sera intéressant de réfléchir à un plan d’écoconception.

Source : ecoresponsable.numerique.gouv.fr

Il est important de bien choisir ses fournisseurs pour limiter son impact en amont. Voici quelques actions significatives à mettre en place pour une stratégie de numérique responsable :

Vous l’aurez donc compris, l’enjeu du numérique responsable est de taille et tout le monde est de la partie. Les entreprises ont un rôle à jouer considérable puisque l’usage du numérique au travail est désormais incontournable.

Vous souhaitez en savoir plus sur le numérique responsable ? Nous vous proposons d’animer la Fresque du numérique ou un atelier de sensibilisation au numérique responsable. C’est un très bon moyen de sensibiliser ses collaborateurs à ces enjeux cruciaux !

Le Bilan Carbone ® qu’est-ce que c’est ? Quelle est la différence avec un bilan GES ? Comment mettre en place une démarche Bilan Carbone ® ? Rupture Engagée et NO²W répondent à toutes les questions que l’on peut se poser sur la méthodologie Bilan Carbone ®.

Le bilan GES (Gaz à Effet de Serre) est défini par l’ADEME comme “une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise (ou captées) dans l'atmosphère sur une année par les activités d’une organisation ou d’un territoire”.

Selon l’Association pour la transition Bas Carbone (ABC), le Bilan Carbone ® désigne “une méthode et des outils permettant à toute organisation de comptabiliser l’ensemble de ses émissions de GES et ainsi, prendre conscience de ses principaux postes d’émissions et de sa vulnérabilité énergétique”.

Mais quelle est la différence entre ces deux bilans ?

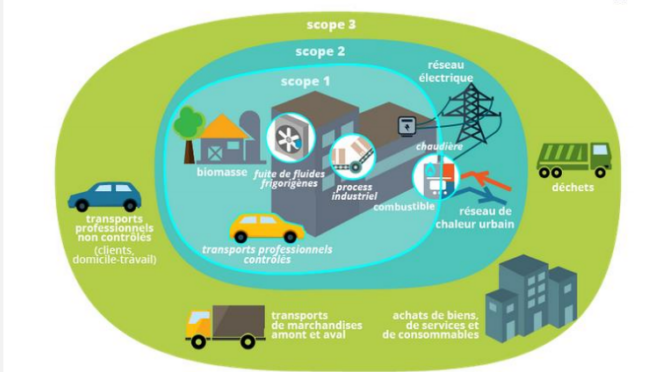

Tout d’abord, la différence repose sur le périmètre de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Le Bilan GES prend en compte 2 catégories (appelées SCOPE) : les émissions directes (issues de procédés industriels et agricoles) et les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie.

Le Bilan Carbone ® quant à lui prend également en compte le Scope 3 qui concerne les émissions liées à l'utilisation des produits vendus, le transport amont et aval, le déplacement domicile-travail des collaborateurs, la gestion des déchets, etc. Ces émissions représentent près de 80% des émissions totales d’une organisation.

Le bilan GES, qui est obligatoire pour certaines entreprises, est donc un Bilan Carbone ® simplifié : il comprend les émissions directes et quelques émissions indirectes mais pas toute l’intégralité des émissions de GES.

De plus, contrairement au bilan GES, le Bilan Carbone ® est un outil de diagnostic destiné à quantifier l’intégralité des émissions GES définies par le GIEC. C’est une méthodologie officielle qui comprend des outils et une communauté engagée, et qui demande une formation officielle pour en être prestataire. Cette méthodologie rigoureuse et poussée est gage de qualité et comptabilise tous les gaz à effet de serre sous une seule et même mesure internationale : l’équivalent CO².

Il faut savoir que l’évaluation du Bilan Carbone ® est unique et adaptée à l’organisation dans laquelle elle est mise en œuvre. C’est également une méthode d’aide à la décision pour déterminer sur quelles émissions peut agir l’entreprise, sans déterminer un responsable.

La démarche Bilan Carbone ® va donc plus loin que le bilan GES puisqu’elle se base sur une démarche de concertation, co-construction et de réflexion stratégique.

Depuis une dizaine d’années, la réglementation concernant le Bilan Carbone ® a beaucoup évolué. La première est apparue en 2010 avec la mise en place des Lois Grenelles. Elle imposait aux entreprises de plus de 500 salariés d’effectuer un bilan GES sur les Scopes 1 et 2 tous les 4 ans (tous les 3 ans pour les collectivités territoriales), avec une amende de 1500 à 10 000€ en cas de non-respect (20 000€ en cas de récidive).

En 2020, l’article 244 de la Loi Finance 2021 a imposé, pour les entreprises de 50 salariés ayant bénéficié des aides du Plan de relance, une obligation de réalisation d’un bilan GES sur les Scopes 1 et 2.

Dans le cadre du “Fit for 55”, le plan européen pour la transition écologique, le Parlement européen a donné son feu vert à l’instauration de la toute première taxe carbone aux frontières au monde. Ce mécanisme consiste à taxer les émissions de CO2 des produits importés les plus polluants.

Pour finir, depuis le 1er janvier 2023, dans le cadre de la CSRD, la réglementation impose aux plus grosses entreprises de réaliser le bilan GES sur les Scopes 1, 2 et 3.

Nous assistons donc à une accélération des obligations réglementaires concernant les bilans GES, mais aussi un intérêt croissant pour le Scope 3 qui représente les émissions de gaz à effet de serre les plus importantes. C’est donc également un enjeu pour les petites entreprises qui ne sont pas encore soumises à des obligations.

Sur le sujet, l’Association pour la transition Bas Carbone (ABC) a affirmé qu’un “Bilan Carbone ® réalisé en quelques clics n’existe pas. Un bilan carbone orientant uniquement l’organisation vers des actions de compensation, encore moins !”

En effet, il faut faire attention aux calculateurs et aides à la collecte de données, des solutions qui ne se dispensent pas d’un consultant qui aura les compétences pour accompagner les résultats du bilan.

De plus, il existe des solutions de nature très hétérogènes qui se basent souvent sur le calcul et non sur la stratégie bas carbone qui va suivre pour réduire les émissions de l’entreprise.

Il existe 6 étapes à la méthodologie Bilan Carbone ® :

Si vous souhaitez mettre en place une démarche Bilan Carbone ®, nous vous conseillons de faire appel à un consultant pour vous accompagner sur l’ensemble de ces étapes.

Le coût de la mise en place d’un Bilan Carbone ® varie selon plusieurs critères :

Pour le financement, il existe plusieurs aides comme l’ADEME qui accompagne sur le bilan GES réglementaire, les audits énergétiques, et la stratégie bas carbone selon la méthodologie ACT ®.

L'ADEME et BPIFRANCE ont également lancé le Diag Décarbon'action pour subventionner le Bilan Carbone® des entreprises. Sont concernées les entreprises de moins de 500 salariés (ou 250 pour les personnes morales de droit public), qui ont au moins un an d'ancienneté, qui sont à jour de leurs dettes sociales et fiscales et n'ayant jamais réalisé de bilan GES.

Pour conclure, le Bilan Carbone ® est une bonne idée si le projet implique l’intégralité des parties prenantes et qu’il est étudié dans l’objectif de définir et mettre en œuvre un plan de transition associé. La comptabilité carbone ne doit pas être un simple calcul et ne peut se faire sans réelle ambition de réduction !

Vous souhaitez en savoir plus sur le Bilan Carbone® ? Voici le replay de notre webinaire sur le sujet !

Vous souhaitez réaliser un Bilan Carbone® pour votre entreprise ? Contactez nous !

La RSE fait de plus en plus parler d'elle dans les entreprises, grandes ou petites. Mais que veut vraiment dire "RSE"? La RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises - peut être partagée en différentes dimensions : environnementale, sociale, éthique et économique. Elle nait dans les années 90 et se trouve être aujourd'hui la démarche nécessaire à appliquer au sein des entreprises pour assurer leur pérennité.

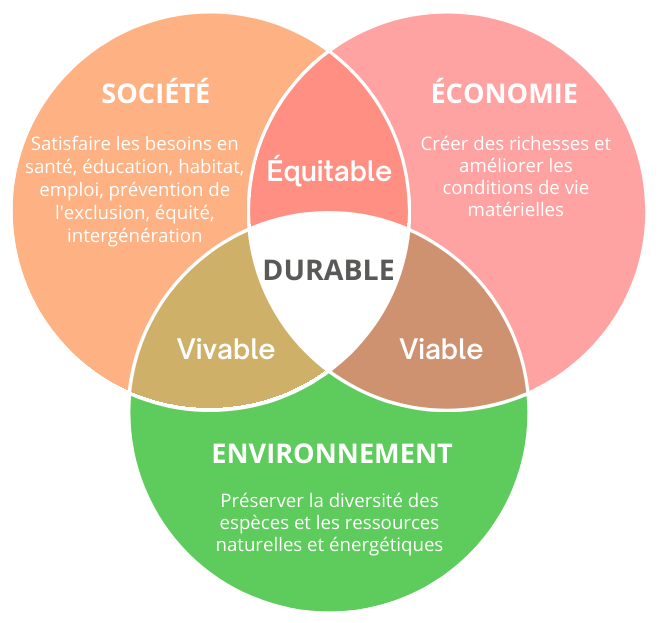

Il est important de parler ici de Développement Durable, car la RSE est concrètement l'application du Développement Durable en entreprise.

Les questions environnementales sont abordées depuis des décennies, mais pour ce qui est du Développement Durable, sa définition n'est faite qu'en 1987 lors de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, organisée par l'ONU. Ainsi, dans le rapport Brundtland, il est défini comme "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs".

Le Développement Durable repose sur 3 piliers fondamentaux, qui sont également primordiaux en RSE :

La RSE s'accompagne de deux notions fondamentales :

Il existe un référentiel tout à fait complet, concret et engageant de la RSE : La norme ISO26000.

En effet, la norme ISO 26000 est une norme internationale promulguée par l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation) en 2010 qui permet d’assimiler le plus efficacement possible ce qu'est la RSE. Elle est l’idée que les entreprises, les organisations existent dans et par la société et qu’elles ont des comptes à lui rendre, qu’elles doivent être actrices à part entière du développement durable.

Pour cela, la norme apporte des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale c’est-à-dire des recommandations afin d’aider les entreprises à définir les modalités d’intégration de la RSE au sein de leur organisation. Son objectif est clair : contribuer au développement durable !

A noter que cette norme est une norme non certifiable : On ne peut pas être certifié ISO26000, mais on peut suivre cette norme pour développer son engagement.

Cette norme est composée de 7 questions centrales, elles mêmes divisées en 36 domaines d'actions. Traiter chacun de ces points, c'est la promesse de déployer une démarche RSE globale, complète, et de confiance. En effet, l'ISO26000 ne met aucun thème de côté, et encourage les entreprises à s'engager sur tous ces différents aspects :

Maintenant que vous savez tout sur la RSE, vous êtes prêts à déployer votre démarche !

Une question ou une envie de se faire accompagner dans sa démarche RSE ? Contactez nous !

La RSE, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises, fait référence à l'engagement des entreprises envers le concept de développement durable, donc la prise en compte de l’impact social, environnemental et économique de leur activité. Faire de la RSE c’est, en tant qu’entreprise, adopter des pratiques responsables et éthiques qui prennent en compte les intérêts des parties prenantes, notamment les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires et la société dans son ensemble.

La RSE s’appuie sur des normes internationales comme la norme ISO 26000, déclinée en 7 principes :

En RSE, on parle aussi de double matérialité. C’est une logique qui induit que, d’une part, une entreprise doit prendre en compte sa matérialité financière, donc ses performances et sa santé financières. D’autre part, l’entreprise doit prendre en compte sa matérialité environnementale et sociale, c'est-à-dire l’impact direct et indirect de ses activités sur l’Homme et l’environnement au sens large.

Chez les TPE et PME, la RSE n'est pas un principe obligatoire (sauf pour les PME cotées en bourse, ce que nous verrons juste après). Il n’y a donc aucune obligation légale qui impose à ces entreprises de mettre en place une politique éthique et sociétale. C’est pourquoi il est rare que les plus petites entreprises disposent d’un responsable RSE à temps plein.

En ce qui concerne la RSE, les TPE/PME font face à 2 challenges.

D’abord, les petites sociétés doivent structurer et formaliser leur démarche RSE. La plupart des entreprises font de la RSE sans le savoir, avec des valeurs d’entreprise bien définies et un management bienveillant. Mais cela ne représente pas vraiment une stratégie RSE, et l’enjeu est de transformer ces actions ponctuelles en une véritable démarche structurée, déployée et valorisée. Pour structurer une démarche RSE, il est d’ailleurs conseillé de se baser sur les 7 principes de la norme ISO 26000 qui reflètent bien tous les aspects de la RSE.

25 % des dirigeants de PME/ETI déclarent avoir une démarche RSE structurée autour d’un plan d’actions à moyen ou long terme

BPI France Le Lab, 2018

Nous avons également mis le doigt sur un autre challenge : valoriser et communiquer sa démarche RSE. Plusieurs raisons peuvent incomber les entreprises à ne pas communiquer sur leurs engagements : manque de ressources humaines, manque de structuration, peur d’accusation au greenwashing, etc.

C’est pourquoi les TPE/PME communiquent très peu sur leurs actions RSE, ce qui pourtant peut avoir de nombreux avantages pour une entreprise, ce que nous verrons juste après.

Mettre en place une stratégie RSE peut apporter à une entreprise des avantages financiers, sociaux et de pérennité. En voici quelques uns :

La réglementation liée à la RSE concerne de plus en plus d’entreprises dans le monde, et elle est à anticiper car l’adaptation à ces obligations de reporting comme la CSRD demande du temps. Pour en savoir plus sur la CSRD, consultez notre article dédié.

Au-delà des obligations, la RSE permet de prévoir les risques sociaux et environnementaux. Par exemple, si vous mettez en place une politique santé et sécurité, vous éviterez sûrement des accidents du travail ou des arrêts maladie qui peuvent coûter cher à l’entreprise.

Une stratégie RSE peut faire l’objet d’actions qui vont vous directement réduire vos coûts. Si vous mettez en place une stratégie de sobriété énergétique, vous allez réduire vos consommations et donc vos dépenses liées à ces dernières. C’est également le cas si vous placez le bien-être des collaborateurs au cœur de votre stratégie : vous observerez moins de turn over, moins d’absentéisme et plus de productivité !

Un des principes de la RSE est le dialogue avec les parties prenantes. En échangeant avec vos clients/ consommateurs, vous allez recueillir leurs avis, leurs attentes et leurs freins. C’est en co-construisant votre offre avec vos parties prenantes que vous allez réellement répondre à leurs besoins, et donc apporter une valeur ajoutée à votre entreprise !

L’image de marque est très importante pour la performance et la pérennité d’une entreprise. En vous engageant sincèrement pour des causes durables, vous allez considérablement améliorer la réputation de votre entreprise (si vous communiquez dessus de manière efficace). Cela peut devenir un véritable facteur de différenciation auprès de vos concurrents ! 97 % des français se disent prêts à boycotter des entreprises ayant des pratiques sociales ou environnementales destructrices (source : Sénat, 2020).

83 % des salariés indiquent avoir plus de plaisir à travailler dans leur entreprise si celle-ci déploie une stratégie RSE.

MEDEF, 2020

Un salarié qui se sent heureux au travail et aligné avec vos valeurs aura plus de chances de rester au sein de l’entreprise sur le long terme.

Impliquer les collaborateurs dans votre démarche RSE, c’est les faire adhérer aux valeurs de l’entreprise et les motiver à se responsabiliser. Mieux encore, cela peut créer une vraie cohésion autour d’actions éthiques et responsables.

La première étape pour construire une relation durable avec vos parties prenantes est de les identifier et les hiérarchiser. Cela va vous permettre, par ordre de priorité, d’entamer un dialogue avec elles et de construire une relation de confiance.

Les entreprises ayant une démarche RSE structurée voient leur performance globale augmenter de 13%

France Stratégie, 2016

Une démarche RSE structurée et suivie est rentable, et permettra à votre entreprise d'être plus performante, c’est prouvé !

En RSE, la réglementation se traduit par des obligations de publication de reporting extra-financier. Ces rapports annuels abordent les thématiques sociales, environnementales et de gouvernance sur lesquelles une entreprise met en place des actions.

Les sociétés cotées sur les marchés réglementés européens, à l’exception des micro entreprises (les entreprises qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 700 000€ et moins de 10 salariés), sont concernées par ces réglementations. Les PME cotées sont donc soumises à la publication de rapports mais bénéficient d’obligations de reporting adaptées.

Pour ce qui est des entreprises non soumises à la réglementation, elles ont malgré tout intérêt à rédiger et publier un rapport RSE annuel. Le rapport RSE est une preuve documentée des engagements d’une entreprise. C’est également un support de communication efficace auprès des parties prenantes et des décideurs (actionnaires, investisseurs…).

Un autre aspect de la réglementation concerne toutes les entreprises : le devoir de vigilance. Ce devoir impose aux grandes entreprises donneuses d’ordre de prendre en compte l’impact social, environnemental et sociétal de leurs fournisseurs ou sous-traitants. C’est une obligation qui peut concerner les plus petites entreprises si elles sont en lien avec des sociétés plus grandes.

Pour mettre en place sa démarche RSE de A à Z, il faut passer par différentes étapes :

L’expertise Rupture Engagée, c’est accompagner les TPE et PME dans la structuration, le déploiement et la valorisation de leur démarche RSE.

Chez Rupture Engagée, nous accompagnons les entreprises à s'engager en confiance vers une démarche RSE unique, en co-construisant ensemble un projet sur mesure, concret, pertinent et performant. Côté méthode, nous nous basons sur les principes de la norme ISO 26000, organisée selon 7 principes : la gouvernance, les Droits de l'Homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs. Concrètement, nous vous donnons les clés pour déployer votre stratégie et la faire vivre sur le long terme, en vous impliquant dans la construction de la démarche à travers des ateliers. L'objectif est de vous rendre autonome pour piloter votre stratégie.

Rupture Engagée propose un accompagnement complet pour permettre aux entreprises de déployer une RSE concrète. La plupart du temps, les entreprises pratiquent déjà la RSE mais ne savent pas par où commencer pour structurer et valoriser leur démarche. C'est là que nous intervenons ! Nous disposons d'une expérience en RSE de plusieurs années dans différents domaines d'activité. Nous nous adressons aux entreprises de toute taille, de tout secteur mais aussi de tout niveau.

Chez Rupture Engagée, nous nous entourons des meilleurs pour vous emmener le plus loin possible. C'est pourquoi nous sommes partenaires du label LUCIE 26000, et que nous sommes animateurs.rices de la Fresque du Climat, la Fresque du Numérique et l'atelier 2Tonnes ! Nos bureaux se situent à La Rochelle, mais nous nous déplaçons également pour accompagner nos clients au plus près dans leurs engagements et déployer une stratégie RSE au cœur de l'entreprise. Notre seule limite : nous allons là où le train peut nous emmener. Un trajet en avion est 45 fois plus polluant qu'un voyage équivalent en TGV, alors le choix est fait !