Rupture Engagée sera présente au Salon de la Neutralité Carbone de La Rochelle, un événement essentiel pour les entreprises en quête de solutions durables.Ce salon est l’opportunité de rencontrer l’équipe de Rupture Engagée.

Exposants, tables rondes, et ateliers interactifs seront au rendez-vous pour échanger autour des défis environnementaux et sociaux, une occasion idéale pour explorer des actions concrètes vers un avenir plus durable !

Le Salon de la Neutralité Carbone de La Rochelle, co-organisé par la Coopérative Carbone et Résolution, est un événement clé pour les acteurs de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Conçu comme un double salon, il met en avant des solutions innovantes pour atteindre la neutralité carbone et développer des stratégies RSE efficaces. Ce rendez-vous réunit experts, entreprises et collectivités, favorisant l’échange autour de pratiques durables et de technologies pour réduire les impacts environnementaux et sociétaux.

Le Salon professionnel de la Neutralité Carbone rassemblera des exposants et organisera des tables rondes dédiées aux enjeux environnementaux comme la décarbonation et la mobilité.

En parallèle, l’espace Résolution abordera des questions sociétales telles que la qualité de vie au travail, la parité, l’inclusion, et la gouvernance. Les exposants seront regroupés dans une zone commune, tandis que des conférences spécialisées se tiendront dans des salles distinctes pour chaque thématique.

La table ronde "Perdu dans la jungle des labels ? Suivez le guide !" se tiendra à la Salle Chanchardon de 10h30 à 11h15, et proposera une session éclairante pour démystifier les différents labels environnementaux et RSE.

Destinée aux entreprises et acteurs en quête de solutions de certification, cette table ronde offrira des clés pour naviguer efficacement dans l’univers des labels, comprendre leurs critères et choisir ceux qui correspondent le mieux à leurs enjeux.

Marion Martinez, fondatrice de Rupture Engagée, interviendra pour partager son expertise et aider les entreprises à naviguer dans cet univers complexe.

Retrouvez notre équipe presque au complet lors du Salon de la Neutralité Carbone le jeudi 28 novembre 2024.

Nous serons heureux de pouvoir échanger et vous rencontrer !

Marion MARTINEZ

Fondatrice et co-gérante de Rupture Engagée

Vincent FRANCFORT

Co-gérant de Rupture Engagée

Charline PRUDENT

Consultante RSE au sein de Rupture Engagée

La neutralité carbone est un enjeu majeur pour les entreprises soucieuses de réduire leur empreinte environnementale et de répondre aux exigences légales et sociétales croissantes.

Atteindre la neutralité carbone permet non seulement de limiter les impacts écologiques, mais aussi d'améliorer la compétitivité en se conformant aux attentes des consommateurs et des investisseurs.

Les entreprises engagées dans cette démarche bénéficient d'une image renforcée, tout en anticipant les évolutions réglementaires et en optimisant leurs coûts énergétiques.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) désigne l'engagement volontaire des entreprises à intégrer le développement durable dans leurs activités. Cela passe par des réflexions sur des préoccupations sociales, environnementales et économiques.

Adopter une démarche RSE permet aux entreprises de concilier performance économique et impact positif sur la société et l’environnement.

De plus en plus perçue comme un levier stratégique, la RSE renforce la réputation des entreprises, fidélise les clients et attire les talents. Elle devient ainsi un atout majeur pour toute organisation cherchant à se démarquer et à répondre aux attentes des parties prenantes tout en contribuant au développement durable

Sur notre stand ou lors de la table ronde, nous vous attendons nombreux et avons hâte de vous rencontrer lors de la 3ème édition du Salon de la Neutralité Carbone.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour échanger lors du salon.

L’organisation d’événements écoresponsables est essentielle pour relever les défis environnementaux actuels. Chaque événement comporte des enjeux spécifiques en matière de durabilité.

Cet article explore les clés d’un événement écoresponsable, des choix alimentaires à la gestion des déchets, tout en soulignant l’importance de normes telles que l’ISO 20121 pour garantir un impact positif.

Le secteur de l’événementiel fait face à des défis majeurs en matière d'impact environnemental, qu'il s'agisse des festivals en plein air, des conférences ou des salons. Sur le plan social, l'inclusion et la gestion responsable du public sont également cruciales

C’est pourquoi il est essentiel, aujourd’hui, de maîtriser l’art de l’organisation d’un événement écoresponsable. Adopter des pratiques durables permet de limiter les impacts négatifs tout en offrant une expérience positive aux participants.

Un événement écoresponsable doit prendre en compte les enjeux liés à l’alimentation proposée au public, car celle-ci a un impact direct sur l'environnement.

Par exemple, un repas à base de viande de bœuf émet jusqu'à 14 fois plus de CO2 qu'un repas végétarien selon l'ADEME, ce qui en fait un facteur clé dans la réduction de l'empreinte carbone d’un événement.

Prenons le cas du festival Les Vieilles Charrues, qui consommait 9 tonnes de viande en 2009.

L'alimentation joue un rôle majeur dans l'empreinte carbone de tels festivals, avec des émissions pouvant atteindre entre 2 000 et 4 000 tonnes d’équivalent CO2.

Source : The Shift Project

La gestion des énergies est un aspect crucial dans l'organisation d'un événement écoresponsable, car les infrastructures et les bâtiments où se déroulent les événements peuvent avoir une empreinte énergétique importante.

Par exemple, une Scène Nationale peut consommer jusqu’à 1 000 MWh par an en électricité pour l'éclairage, la climatisation, et le fonctionnement de son matériel de scène, générant environ 50 tonnes d’équivalent CO2.

Source : The Shift Project

La mobilité et les transports représentent un enjeu majeur dans l'organisation d'un événement écoresponsable, car 79 % de l'impact carbone d’un événement provient du transport des participants et de la logistique associée.

Prenons l'exemple d'un festival rassemblant 280 000 personnes, qui pourrait générer entre 7 000 et 8 000 tonnes équivalent CO2 liées aux déplacements de ses spectateurs. De plus, la moitié de ces émissions proviendront de seulement 3 % des spectateurs ayant fait le choix de venir en avion.

Source : The Shift Project

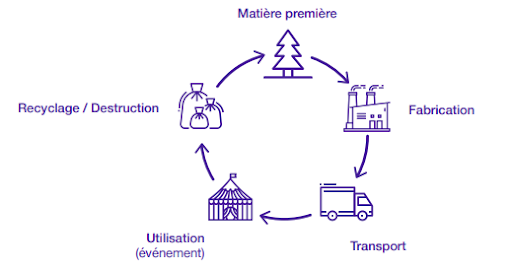

L’écoconception d’un événement désigne la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux durant toutes les étapes de son cycle de vie :

L'éco-conception d'événement est un processus qui intègre des principes de durabilité et de respect de l'environnement dans la planification, la réalisation et le suivi d'un événement.

Cela implique de minimiser l'impact écologique en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie de l'événement, depuis la conception jusqu'à la déconstruction.

La norme ISO 20121 est un référentiel international qui vise à aider les organisateurs d'événements à intégrer des pratiques de développement durable tout au long du cycle de vie de leurs projets

Établie en 2012, cette norme fournit un cadre pour la mise en place d’un système de management responsable, permettant ainsi de minimiser l'impact environnemental, social et économique des événements.

En adoptant la norme ISO 20121, les organisateurs s'engagent à promouvoir des événements écoresponsables qui répondent aux attentes des parties prenantes tout en respectant les principes du développement durable.

La norme ISO 20121 repose sur plusieurs grands principes qui guident les organisateurs dans leur démarche écoresponsable :

En intégrant la norme ISO 20121, les organisateurs d'événements peuvent bénéficier de plusieurs avantages :

Rupture Engagée, c’est une approche bienveillante, pédagogue, en vous assurant d’être à l’écoute de vos besoins. Nous n'hésiterons pas à vous challenger pour impulser le changement sur des points clés de votre activité.

Rupture Engagée c’est aussi une vraie expérience auprès de plus de 80 clients issus de multiples secteurs d’activités et avec la connaissance de multiples référentiels et labels RSE.

Alors ? Vous souhaitez engager votre rupture ?

En tant qu’entreprise, vous avez probablement déjà envisagé de mettre en place une démarche RSE, mais peut-être que les contraintes de temps ou de ressources vous ont ralenti.

Notre projet Pro Bono vous offre 2 jours d’accompagnement RSE gratuit pour poser les bases d’une démarche RSE solide et durable. Vous bénéficierez de notre expertise pour renforcer votre engagement envers la société et l’environnement.

Le Pro Bono est un concept qui implique que des experts dans divers domaines, tels que le droit, le conseil, la communication ou la gestion, offrent leurs compétences et leur savoir-faire sans rémunération pour soutenir des organisations.

Dans notre cas, le Pro Bono s'inscrit dans notre démarche RSE durant lequel nous mettons à disposition notre temps et nos compétences au service d'une cause. Cet accompagnement RSE permet à des organisations aux ressources limitées d’accéder à un accompagnement de qualité et contribue au développement d’une économie plus solidaire et responsable.

Notre objectif est de consacrer une partie de notre temps de travail à une organisation pour lui offrir un accompagnement RSE gratuit

Ces 2 jours permettront à l’organisation de poser les bases de leur démarche RSE, sans réunir de moyens financiers conséquents.

En participant à ce projet Pro Bono, non seulement vous posez les fondations d’une stratégie RSE pérenne, mais vous profitez également de nombreux avantages.

Cet accompagnement RSE gratuit vous permet de bénéficier de l’expertise de professionnels du domaine pour vous soutenir dans le lancement de votre démarche RSE.

Nous vous guiderons dans cet engagement qui peut paraître complexe sans l’aide d’un professionnel.

Votre entreprise sera perçue comme responsable et engagée par vos clients, vos partenaires, et vos salariés.

Cela améliorera votre attractivité, renforcera la fidélité de vos clients et mobilisera vos équipes autour de valeurs fortes.

L’amélioration du climat interne grâce à l’engagement des salariés est un effet puissant et souvent sous-estimé des initiatives de RSE.

En effet, impliquer les employés dans des projets à impact social ou environnemental peut profondément transformer l'atmosphère de travail et la dynamique interne d'une entreprise.

L’accompagnement que nous offrons est plus adapté à des structures à taille humaine, c’est pourquoi nous avons choisi de limiter ce projet aux organisations comptant moins de 25 salariés.

Cela nous permet de fournir un soutien plus personnalisé et en phase avec les besoins spécifiques des petites entreprises.

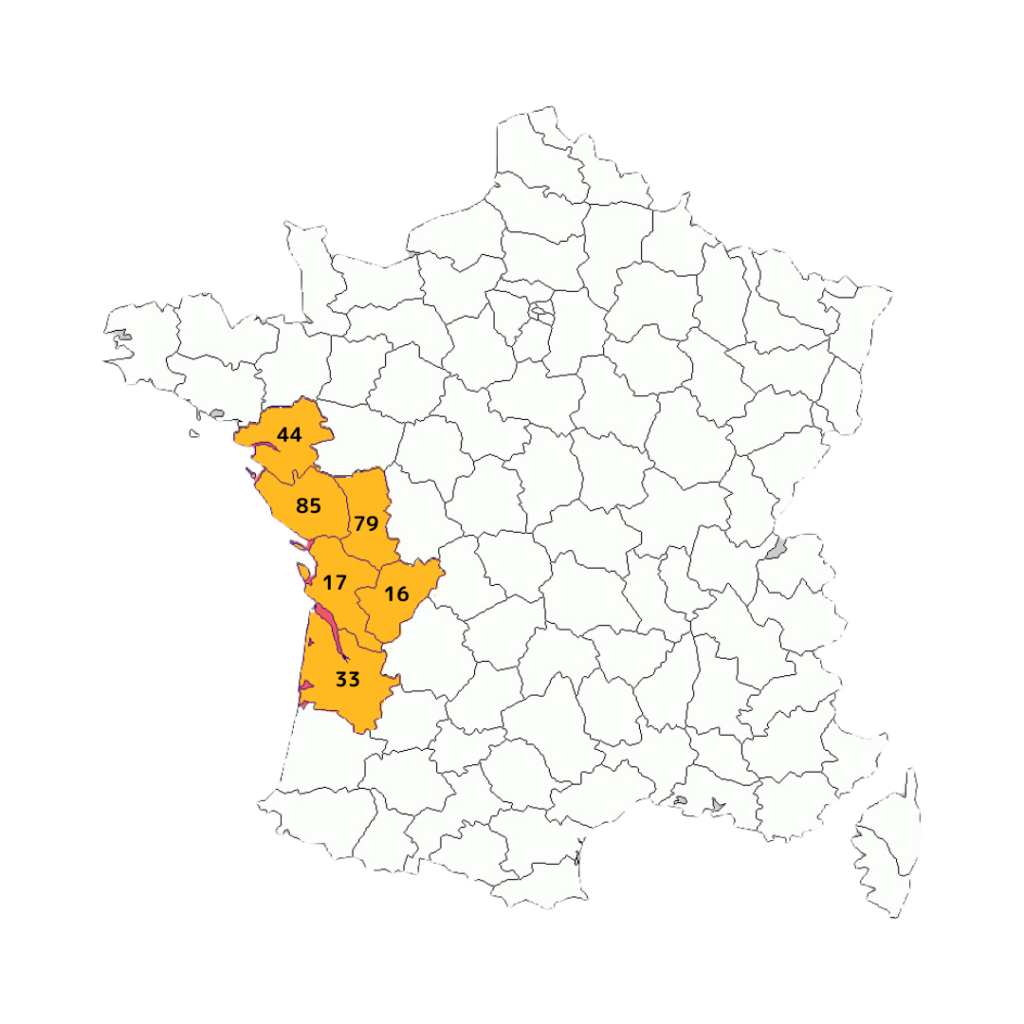

Afin d'avoir un impact local et ciblé, nous concentrons notre accompagnement sur un territoire restreint. Les organisations éligibles doivent être basées dans les départements suivants :

Pour vous accompagner dans votre démarche RSE, il faut que vous puissiez être disponible et prêt à allouer du temps et des ressources pour vous impliquer dans ce projet en interne.

Pour ce projet, nous organisons des sortes d’auditions pour sélectionner un projet, une organisation à accompagner, pour cela, nous avons découpé le processus en 4 grandes étapes.

Vous avez jusqu’au vendredi 29 novembre pour partager votre projet et pourquoi vous souhaitez vous engager dans une démarche RSE.

Début décembre, nous inviterons les organisations présélectionnées à pitcher leur projet. C’est l’occasion de convaincre notre équipe que votre entreprise mérite cet accompagnement.

Mi-décembre, après les auditions, nous planifierons avec l'organisation sélectionnée, les 2 journées d’accompagnement pour début 2025.

Dès janvier 2025, nous serons à vos côtés pour vous aider à structurer et déployer une démarche RSE qui vous ressemble.

L’accompagnement que nous vous proposons est un exemple des actions que nous pouvons mener dans un délai de 2 journées de travail, soit 14 heures. Cependant, nous adapterons cet accompagnement pour qu’ils correspondent à vos besoins.

Il fait un état des lieux des bonnes pratiques RSE de votre entreprise pour identifier les actions déjà existantes et les facettes de votre activité qui devront être améliorées.

L’audit RSE vous aidera à y voir plus clair sur votre situation en faisant un bilan de votre activité et de son impact RSE pour ensuite mettre en place des actions concrètes.

Suite à l’audit, nous ferons une restitution de ce que nous avons observé et nous vous proposerons des actions à mettre en place.

Nous animerons au sein de votre organisation, 2 ateliers durant lesquels nous accompagnerons vos collaborateurs à réfléchir ensemble à des actions qui pourraient être mises en place pour déployer votre démarche RSE.

Lors de cet accompagnement RSE, nous avons prévu d’animer l’atelier de votre choix pour sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux environnementaux et sociétaux liés à votre organisation comme La Fresque du Climat par exemple.

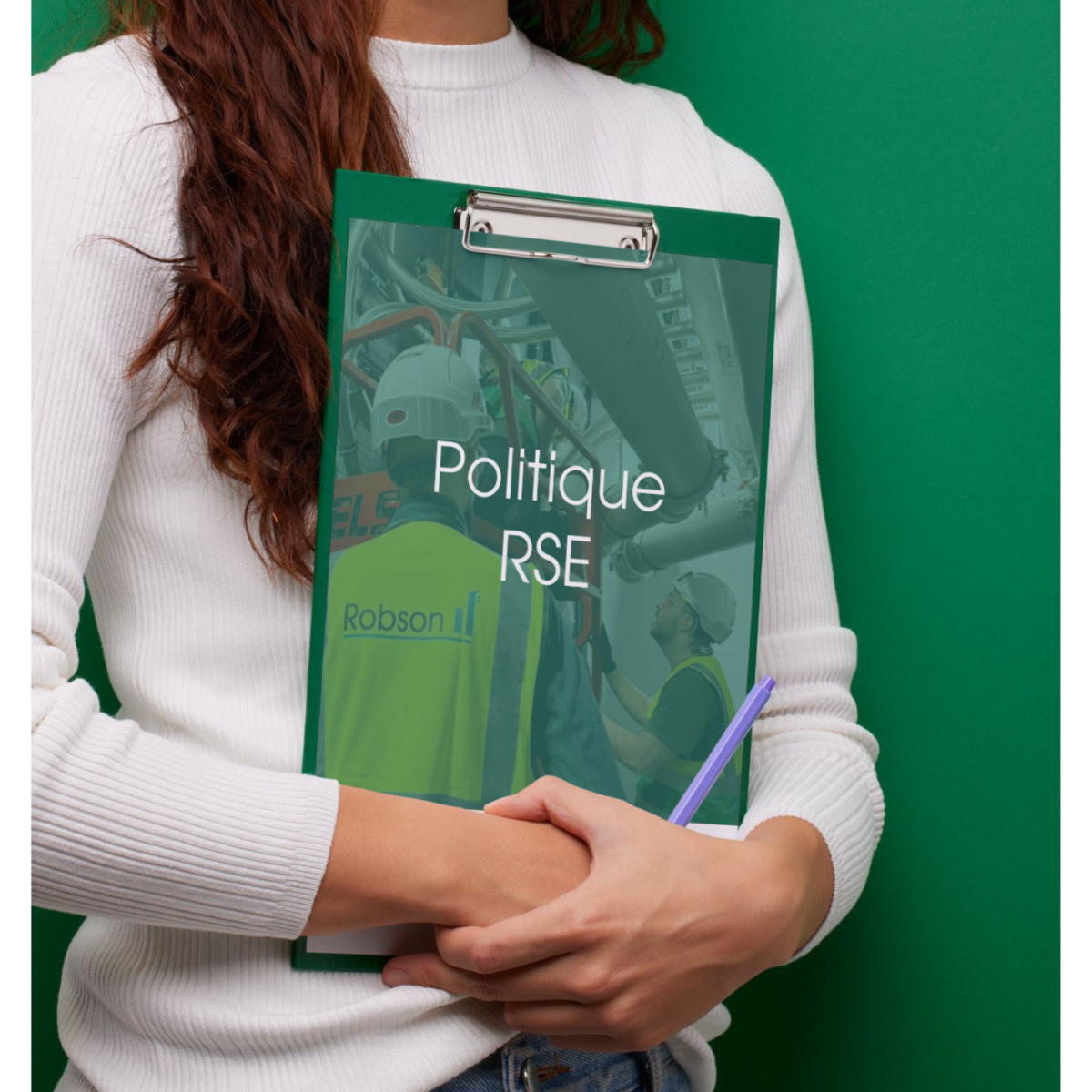

Pour formaliser le travail fait pour lancer votre démarche RSE, nous allons créer votre politique RSE sous la forme d’un document officiel retraçant vos engagements et vos objectifs.

Rupture Engagée, c’est une approche bienveillante, pédagogue, en vous assurant d’être à l’écoute de vos besoins. Nous n'hésiterons pas à vous challenger pour impulser le changement sur des points clés de votre activité.

Rupture Engagée c’est aussi une vraie expérience auprès de plus de 80 clients issus de multiples secteurs d’activités et avec la connaissance de multiples référentiels et labels RSE.

Alors ? Vous souhaitez engager votre rupture ?

Lors du déploiement d’une démarche RSE, l’audit est le point de départ. Il permet de faire un état des lieux dans le but de fixer des objectifs clairs pour organiser la démarche RSE en fonction des besoins de l’entreprise.

L’audit RSE est non seulement la 1ère étape d'une démarche RSE, mais c'est surtout une étape obligatoire si vous souhaitez lancer une démarche RSE dans votre entreprise.

Il fait un état des lieux des bonnes pratiques RSE de votre entreprise pour identifier les actions en déjà existantes et les facettes de votre activité qui devront être améliorées.

L’audit RSE vous aidera à y voir plus clair sur votre situation en faisant un bilan de votre activité et de son impact RSE pour ensuite mettre en place des actions.

L’objectif de l’audit RSE est de déployer une politique RSE adaptée et pertinente en fonction de l’activité de votre entreprise pour que les actions mises en place soient en accord avec vos besoins d’amélioration.

En effet, il est parfois facile de choisir des actions à déployer, mais si celles-ci ne répondent pas à vos besoins et ne sont pas adaptées à votre activité, le résultat pourrait être décevant.

L’audit va également permettre de sonder les différentes parties prenantes au sein de votre entreprise pour identifier leurs attentes et leurs besoins.

Les données récoltées lors de votre audit RSE serviront de base de travail pour les étapes suivantes de votre démarche RSE. Elles seront utiles lors de la double matérialité, lors de l’identification des parties prenantes ou encore lors l'élaboration du plan d’action.

Lorsque nous auditons une entreprise, nous préparons un plan d’audit qui nous permet d’organiser les différentes étapes de l’audit RSE en établissant quelles seront les personnes interviewées, quelles seront les thématiques abordées et quand la visite du site aura lieu.

Un audit RSE se découpe en 6 étapes :

Planification de l'audit : nous définirons ensemble vos objectifs, le périmètre de l’audit, ainsi que vos parties prenantes.

Collecte des données : nous recueillerons toutes les données nécessaires à la réalisation de l’audit (documents RSE internes, procédures…).

Analyse des données : pour identifier les écarts entre les pratiques de l'entreprise et les attentes en matière de RSE.

Évaluation des risques : nous évaluerons les risques environnementaux, sociaux, éthiques ou de réputation pour l'entreprise.

Échange avec les collaborateurs : pour obtenir des informations supplémentaires sur les pratiques et la perception de l'entreprise en matière de RSE.

Restitution des résultats : une réunion de restitution et un rapport d'audit pour vous présenter les résultats de l'audit et des préconisations.

Tout d’abord, nous commencerons toujours par vous expliquer les objectifs du rendez-vous et ses modalités.

Ensuite, l’entretien se déroule sous forme de questions / réponses à propos de différents sujets qui peuvent être résumés par les 7 thèmes de la RSE :

Les questions posées sont issues du référentiel de la norme ISO 26000, norme de référence en RSE.

L’objectif d’un audit RSE est de faire un état des lieux général de la situation de votre entreprise. Pour cela, nous devons interviewer tous les types de collaborateurs présents au sein de votre entreprise en faisant varier leur ancienneté, leur niveau de responsabilité et leur métier.

Voici la liste des collaborateurs qui seront interviewés lors de l’audit RSE :

Nous adaptons les questions en fonction des caractéristiques de chaque groupe de personnes interrogées.

Pour faciliter le déroulement de votre audit RSE, il est important de s’organiser à l’avance.

Nous vous conseillons donc de rassembler l’ensemble de la documentation qui vous semble pertinente dans le cadre de votre audit RSE. Cela vous permettra de gagner du temps le jour J lorsque l’auditeur vous demandera des informations spécifiques.

Ensuite, veillez à ce que les collaborateurs interviewés soient informés de la date et de l’heure du rendez-vous afin qu’ils soient disponibles le moment venu. Idem pour les lieux d’interviews, ils doivent être prédéfinis à l’avance pour fluidifier le déroulement de l’audit RSE. Il est préférable de choisir des endroits calmes où vos collaborateurs se sentiront à l’aise pour répondre à nos questions.

En ce qui concerne la posture à adopter, nous vous conseillons d’être honnête, ne cherchez pas à cacher certains éléments de votre activité car cela pourrait vous être préjudiciable dans la suite de votre démarche RSE.

Le but de l’audit est de faire un état des lieux avec pour objectif d’améliorer vos actions en faveur de la RSE, il est donc important qu’il soit le plus représentatif de la réalité pour que votre démarche soit d’autant plus efficace.

Rupture Engagée, c’est une approche bienveillante, pédagogue, en vous assurant d’être à l’écoute de vos besoins. Nous n'hésiterons pas à vous challenger pour impulser le changement sur des points clés de votre activité.

Rupture Engagée c’est aussi une vraie expérience d’auditeur dans de multiples secteurs d’activités avec la connaissance de multiples référentiels et labels RSE.

Alors ? Vous souhaitez engager votre rupture ?

Au quotidien, nous accompagnons les TPE et PME à initier leur démarche RSE à travers de multiples moyens.

Aujourd’hui, nous vous présentons nos 6 formations RSE !

En tant que cabinet de conseil en RSE, notre objectif n’est pas de faire à la place des entreprises. Notre objectif est de les accompagner en leur mettant à disposition les outils et les méthodes leur permettant de structurer leur démarche.

Pour cela, il est nécessaire de former ses collaborateurs à la RSE. La formation RSE les aidera à s’impliquer dans les projets et à comprendre les enjeux d’une démarche RSE.

Pour mettre en place votre démarche RSE, nous vous proposons 6 formations à la RSE, globales ou plus spécifiques en fonction de vos besoins.

Chaque formation est découpée en plusieurs modules vous permettant d'appréhender tous les aspects techniques et pratiques pour initier votre démarche RSE.

Ces formations RSE sont très interactives et vous permettent d'obtenir les outils, les méthodes et les connaissances pour mettre en place une démarche RSE efficace et rentable !

Cette formation a pour objectif d’expliquer ce qu’est la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Le but est de permettre aux collaborateurs de comprendre les grands principes liés à la RSE et comment les mettre en œuvre dans le cadre d’une démarche RSE au sein d’une TPE ou d’une PME.

La formation “Les fondamentaux de la RSE” comporte les 4 modules suivants :

Cette première formation RSE est disponible sans pré-requis nécessaire. Sa durée est estimée à 7 heures.

Retrouvez toutes les informations détaillées de cette formation dans notre plaquette.

Lors de cette formation RSE, notre objectif est de vous apprendre à structurer et déployer votre démarche RSE en suivant les principes de la norme ISO 26000. La norme ISO 26000 est l’une des normes de référence les plus importantes en RSE.

Cette formation à la RSE comporte 4 modules :

Pour participer à cette formation, nous vous préconisons d'avoir participé en amont à la formation "Les fondamentaux d'une démarche RSE", ou bien d'avoir de bonnes connaissances personnelles sur ce sujet. La formation dure 7 heures.

Pour avoir plus de détails sur cette formation RSE, n’hésitez pas à télécharger notre plaquette.

Dans cette formation RSE, nous vous apprenons à valoriser vos actions et vos engagements RSE à la fois auprès de vos parties prenantes internes et externes.

Cette formation comprend 4 modules :

La durée estimée de cette troisième formation RSE est d'environ 7 heures, cette dernière est accessible aux personnes ayant une bonne connaissance en RSE (les personnes ayant déjà suivi les deux formations RSE précédentes y seront donc à l'aise).

Pour en savoir plus sur la formation, téléchargez notre plaquette.

Expérimentez la première formation RSE 100% sur l'Océan pour vous permettre d'incarner pleinement votre rôle de responsable/ référent RSE. Avec des mises en situation réelles sur le voilier Kelone La Rochelle, vous apprendrez à piloter votre démarche RSE comme un vrai capitaine !

Notre formation RSE est composée de 4 modules :

Cette formation RSE sur l’eau est d’une durée estimée à 7 heures et 30 minutes, il est nécessaire pour les participants d’avoir des bases en RSE et d’être la personne en charge du déploiement de la démarche RSE au sein de son entreprise.

Pour plus d’information sur la formation “Piloter sa démarche RSE”, téléchargez la plaquette de formation.

Cette formation permet à vos collaborateurs de comprendre les enjeux du numérique au sein de votre démarche RSE dans l’objectif d’intégrer les outils opérationnels du numérique responsable dans son activité.

Dans cette formation RSE, vous retrouverez 2 parties principales :

Pour cette formation RSE, aucun pré-requis n’est demandé. La durée globale de la formation est de 7 heures.

Pour avoir plus d’informations sur cette formation au numérique responsable, téléchargez la plaquette !

Cette formation a pour objectif d’expliquer les enjeux liés aux achats responsables dans le cadre d’une démarche RSE et comment les intégrer à l’aide d’outils opérationnels.

Dans cette formation RSE, vous retrouverez 2 parties principales :

Cette formation demande aux participants d’avoir les connaissances de bases en RSE. Elle est d’une durée de 7 heures.

Pour avoir plus de détails sur la formation, n’hésitez pas à télécharger notre plaquette.

Vous lancez votre démarche RSE et souhaitez former vos collaborateurs ?

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les formations RSE que nous proposons et sur nos méthodes !

La norme ISO 20 121 est une référence en matière d’événementiel responsable. En effet, de nombreux événements et lieux incontournables sont certifiés ISO 20 121 comme Roland-Garros, les Eurockéennes, les Jeux Olympiques Paris 2024, ou encore le stade Orange Vélodrome. Aujourd’hui, nous faisons un zoom sur cette certification reconnue à l’international.

La norme ISO 20 121, intitulée "Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle – Exigences et recommandations de mise en œuvre", est une norme internationale qui fournit un cadre pour améliorer la durabilité des événements.

L'organisation d'événements, qu'il s'agisse de petites réunions ou de grands événements internationaux comme les Jeux Olympiques, a des impacts significatifs sur l'environnement, la société et l'économie. C’est pourquoi L'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a formé un comité technique pour travailler sur cette norme. Ce comité comprenait des experts de divers pays et de différentes parties prenantes de l'industrie événementielle.

La création de la norme ISO 20 121 a été fortement influencée par les préparatifs des Jeux Olympiques de Londres 2012. Les organisateurs des Jeux souhaitaient utiliser une norme de gestion durable pour démontrer leur engagement. Depuis sa publication, la norme ISO 20 121 a été adoptée par de nombreuses organisations à travers le monde. Elle est utilisée par divers types d'événements, des festivals musicaux aux conférences internationales, en passant par les événements sportifs majeurs.

Pour finir, la norme ISO 20 121 repose sur 3 objectifs principaux :

La norme a été structurée pour être compatible avec d'autres normes de gestion ISO, facilitant ainsi son intégration avec des systèmes de gestion existants, comme la norme ISO 9001 ou la norme ISO 45001. Elle couvre ainsi les aspects clés de la gestion durable des événements, y compris la planification, la mise en œuvre, la mesure et l'amélioration continue.

Voici comment est structurée la norme ISO 20 121 dans ses grandes lignes :

La norme ISO 20121 est une certification mondialement reconnue. Ainsi, elle peut améliorer l'image de marque et la réputation d’un événement ou de son organisateur, et positionner l'organisation comme un leader en matière de durabilité dans l'industrie événementielle.

Ensuite, de par son approche d’efficacité et d’amélioration continue, la norme permet l'optimisation des ressources et la réduction des coûts liés aux événements. Le fait d’obtenir une certification peut d’ailleurs aider à se conformer aux réglementations environnementales et sociales du secteur événementiel.

Pour finir, obtenir la norme ISO 20121 implique de consulter et d’intégrer ses parties prenantes aux différents processus, donc de meilleures relations avec les sponsors, les clients et les fournisseurs.

Pour obtenir la norme ISO 20121, il faut passer par plusieurs étapes.

Avant toute chose, il est important de comprendre les notions clés de l’ISO 20121 comme le contenu, les exigences, et la notion de système de management. Cela peut vous aider à comprendre les attentes de cette dernière, et donc à l’obtenir plus facilement.

Il est primordial de lire la norme avec application avant de se lancer dans sa mise en oeuvre. La norme ISO 20121 peut être achetée directement auprès de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des organismes nationaux de normalisation tels que AFNOR en France.

Une fois la norme achetée et lue, vous pouvez passer à la mise en œuvre. Lors de cette étape, il est conseillé de faire une évaluation initiale de vos pratiques actuelles en matière de gestion d'événements.

Ensuite, il faudra élaborer un plan, afin de mettre en œuvre les changements nécessaires pour se conformer à la norme. Il sera également nécessaire d'utiliser des indicateurs de performance pour surveiller et mesurer l'efficacité de votre système de gestion durable.

Attention, tout au long de la mise en œuvre, assurez-vous que tout le personnel impliqué dans l'organisation d'événements comprend les nouvelles procédures et politiques, grâce à la formation et la sensibilisation.

Pour obtenir la certification ISO 20121, vous devez passer par un organisme de certification accrédité. Pour le jour de l’audit, il faut veiller à préparer tous les documents et preuves nécessaires pour démontrer la conformité à la norme.

Ainsi, si vous réussissez l'audit, vous recevrez la certification ISO 20121.

La certification ISO 20121 n'est pas une étape unique. Vous devrez maintenir et améliorer continuellement votre système de gestion durable, et passer des audits de surveillance réguliers pour conserver la certification.

La norme ISO 20 121 demande une évaluation détaillée de l'impact de l'événement sur l'environnement, la société et l'économie, ainsi que des audits réguliers pour vérifier la conformité et l'efficacité des actions mises en place.

L'obtention de l'ISO 20 121 demande du temps pour s'approprier les notions de mettre en place son système de management responsable. Chez Rupture Engagée, nous vous accompagnons étape par étape avec pédagogie et expertise pour vous faire gagner du temps, de l'énergie et vous permettre d'obtenir votre certification. De la compréhension de l'ISO 20 121 à l'audit de certification, nous sommes à vos côtés pour vous permettre d'avancer avec sérénité et de bâtir une démarche efficace, utile et pérenne pour votre organisation.

L'été est enfin arrivé, et avec lui, l'envie de s'évader ou de se cultiver. Cette année, nous vous proposons une sélection de cinq lectures engagées qui vous permettront de réfléchir et de vous informer sur les enjeux climatiques et environnementaux actuels.

Ce livre est le résultat d'un travail collectif mené par Thomas Wagner, vulgarisateur scientifique et créateur de BonPote, Anne Brès, responsable de la communication à l’Institut des sciences de l’Univers du CNRS (CNRS-INSU), Claire Marc, médiatrice scientifique chez Méduse Communication, ainsi que plus d’une trentaine de scientifiques qui ont contribué à son écriture.

Son objectif est de démystifier les idées reçues les plus courantes sur le changement climatique dans un format accessible à tous. Avant de chercher des solutions au changement climatique, il est essentiel de bien comprendre le problème !

Après avoir lu ce livre, vous saurez enfin comment répondre à tous les arguments climatosceptiques entendus en repas de famille ou au travail.

La collaboration entre un auteur majeur de la bande dessinée et un spécialiste des questions énergétiques et climatiques a donné naissance à ce projet, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Cet ouvrage explique en chapitres les profonds changements que notre planète subit actuellement et leurs conséquences déjà observées.

Jean-Marc Jancovici y développe sa vision remarquablement argumentée, en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au centre de sa réflexion, tout en abordant les enjeux économiques, écologiques et sociétaux.

"Il nous faut déconstruire les représentations et les pratiques que nous perpétuons de génération en génération, malgré nos connaissances scientifiques toujours plus grandes. C’est ce à quoi je souhaite contribuer avec ce livre : modifier notre manière de voir le monde qui nous entoure, apprendre à cohabiter avec les autres créatures, et prendre conscience que nous faisons aussi partie du règne animal."

Dans ce livre, Hugo Clément tente de démonter les clichés sur les animaux et de nous encourager à repenser notre place et notre perception vis-à-vis d'eux. Végétarisme, biodiversité, chasse... le journalisme fait le tour de la question de manière accessible et non culpabilisante.

Cette enquête choc par la journaliste Inès Léraud et le dessinateur Pierre Van Hove révèle l'identité du tueur d'au moins quarante animaux et trois hommes sur une plage bretonne. Le coupable ? L'hydrogène sulfuré (H2S) émanant des algues vertes.

Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un silence de plomb... Une enquête aussi déroutante que prenante.

Cet ouvrage décrit les neufs grandes “limites planétaires” (changement climatique, biodiversité, usages des sols, cycles du phosphore et de l’azote, etc.) et les connaissances actuelles que nous avons à leur sujet.

Au-delà du climat et de la biodiversité, ces travaux explorent également des questions moins connues du grand public, telles que le changement d'affectation des sols, l'introduction de polluants d'origine anthropique dans les écosystèmes, et l'acidification des océans. Autant de défis pour lesquels la communauté scientifique s'efforce aujourd'hui de définir des limites à ne pas franchir si l'humanité souhaite éviter les risques d'effondrement.

Pour plus de lecture sur les sujets de la RSE, consultez notre blog d'actualités !

La CSRD est une directive européenne visant à uniformiser et renforcer les obligations de reporting extra-financier des entreprises. Concrètement, elle a pour but de coordonner le reporting de durabilité des entreprises européennes, avec des données ESG (Environnement, Social, Gouvernance) disponibles et pertinentes.

Près de 50 000 entreprises seront concernées, et certaines dès 2024 ! Voici quelques questions fréquemment posées par les entreprises sur la CSRD.

La NFRD (Non Financial Reporting Directive) est une directive européenne qui impose aux grandes entreprises européennes de publier des informations sur leurs performances extra financières. Elle sera remplacée, à partir de 2024, par la CSRD. En effet, la réglementation CSRD va plus loin dans l’obligation de reporting extra financier :

La DPEF (Déclaration de Performance Extra Financière) correspond à l’application de la NFRD en France. Donc comme pour cette dernière, elle sera remplacée par la CSRD.

La taxonomie verte est une classification des activités économiques les plus durables. Ce règlement a été adopté par l'Union européenne (UE) en 2020.

Selon la Commission européenne, une activité est considérée comme durable si elle répond au moins à l’un des six objectifs suivants :

La CSRD va venir établir le périmètre de la taxonomie verte européenne, ce qui signifie qu’elle va définir quelles entreprises sont concernées par la taxonomie (voir la question “Qui est concerné par la CSRD et à partir de quand ?”).

Le reporting devra principalement se baser sur 12 normes ESRS (standards européens de durabilité) qui comprennent en tout 82 DR (Disclosure Requirements).

source : Rupture Engagée

Voici la liste des ESRS :

ESRS 1 - Principes Généraux

ESRS 2 - Informations, stratégie et analyse de matérialité

ESRS E1 : Changement climatique

ESRS E2 : Pollution

ESRS E3 : Eau et Ressources marines

ESRS E4 : Biodiversité et écosystèmes

ESRS E5 : Ressources et économie circulaire

ESRS S1: Employés

ESRS S2 : Travailleurs au sein de la chaîne de valeur

ESRS S3 : Communautés affectées

ESRS S4 : Consommateurs et utilisateurs finaux

ESRS G1 : Conduite des affaires

Le mercredi 7 février, le Conseil et le Parlement européens ont décidé de repousser de deux ans, jusqu'en juin 2026 au lieu de juin 2024, l'adoption des normes sectorielles prévues par la CSRD.

Non, l’entreprise ne devra publier que sur les indicateurs dits “matériels” (pertinents) pour son activité. Pour ce faire, elle devra réaliser une analyse de double matérialité, qui consiste à identifier les enjeux les plus importants pour une organisation.

Le principe de double matérialité oblige les entreprises à prendre en compte les enjeux de durabilité qui peuvent impacter leur performance financière, mais aussi les impacts que l’activité de l’entreprise peut avoir sur son environnement économique, social et naturel.

Cependant, il sera obligatoire pour toutes les entreprises de publier des informations sur l’ESRS 2 relative à la stratégie de l’entreprise et à son analyse de matérialité.

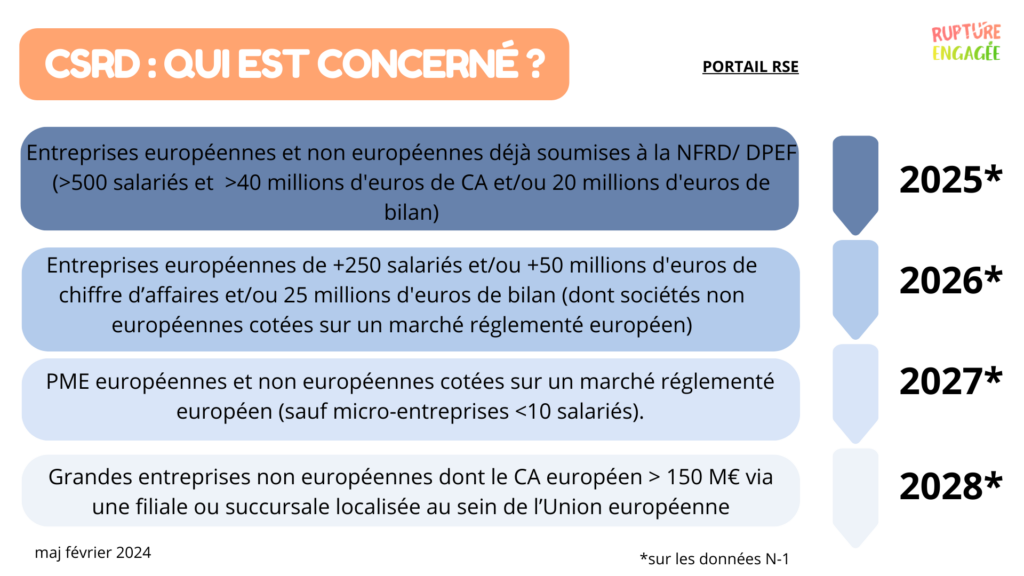

Voici les entreprises qui seront progressivement concernées par la CSRD :

source : Rupture Engagée

Donc, la CSRD concerne les entreprises qui répondent à au moins 2 des 3 critères suivants (hors PME européennes et entreprises non européennes ayant une filiale en Europe) :

Attention, si une entreprise est concernée par la CSRD en 2025, elle devra publier ses informations extra financières sur N-1, donc sur les données 2024.

Le rapport de durabilité devra être intégré dans le rapport de gestion de l’entreprise, avec l’obligation de taguer numériquement les informations déclarées selon le système de taxonomie en cours de développement (système de catégorisation numérique).

Il sera par la suite à intégrer sur la plateforme européenne d’informations sur les entreprises, l’ESAP (European Single Access Point), encore en cours de développement.

Le reporting devra être contrôlé par un Commissaire aux Comptes (CAC) ou un Organisme Tiers Indépendant (OTI), désigné par l’entreprise. Tous les ans, le rapport devra être renouvelé et mis à jour.

Voici les informations qui seront contrôlées :

D’après l'ordonnance de transposition publiée au Journal officiel le 7 décembre 2023, voici les sanctions applicables à la CSRD :

D’abord, nous vous conseillons d’anticiper et de vous préparer le plus tôt possible. Se préparer à la CSRD est une démarche qui prend du temps et demande de l’implication. C’est un sujet réglementaire, et donc à prendre avec sérieux. Nous vous préconisons par ailleurs de construire votre base de données le plus tôt possible, car la collecte des indicateurs demande également du temps.

Ensuite, il est préférable d’impliquer ses parties prenantes et l’ensemble de ses collaborateurs dans la démarche. Premièrement car c’est primordial pour réaliser l’analyse de double matérialité de l’entreprise, et deuxièmement car les données et indicateurs ne pourront pas être récoltés par une seule personne. Il faut compter sur la collaboration de tous.

Pour finir, il est important d’utiliser la CSRD comme un vrai outil stratégique de l’entreprise, l’occasion pour vous d’engager une démarche de transparence et de prendre du recul sur la stratégie globale de votre organisation.

Il n’est pas obligatoire de se faire accompagner par un expert pour se préparer à la CSRD. Cependant, la CSRD étant un sujet réglementaire pouvant mener à de lourdes sanctions, il est vivement conseillé de faire appel à quelqu’un pour vous aider.

La CSRD est un tournant important pour les entreprises. C’est pourquoi nous faisons le choix de vous accompagner sur le sujet.

Concrètement, nous vous proposons une série d’ateliers pour comprendre ce qu’est la CSRD, comment elle s’applique, et quelles sont les étapes pour s’y préparer.

Après les ateliers de préparation, nous vous proposons un programme complet pour mettre en place et consolider votre stratégie CSRD. Nous vous accompagnons dans la récolte des données pour les indicateurs, mais aussi dans la rédaction et la publication de votre rapport extra financier.

La directive CSRD est une nouvelle réglementation extra-financière européenne. Adoptée en novembre 2022, elle fait l'objet depuis de nombreuses mises à jour et modifications. Faisons le point sur les dernières actualités de la CSRD.

Le Parlement européen a rejeté le 18 octobre 2023 la proposition de résolution visant à rendre moins contraignantes les normes de reporting de durabilité de la CSRD, les normes ESRS.

En effet, la Commission européenne souhaitait reporter à 2026 l'adoption des normes de durabilité sectorielles. Il a d’ailleurs présenté une proposition de modification de la directive comptable (Dir. (UE) n° 2013/34 du Parlement européen et du Conseil) datée du 17 octobre.

Le but de cette proposition était d’adopter les normes européennes de publication d’information en matière de durabilité (ESRS) sectorielles au plus tard le 30 juin 2026, au lieu du 30 juin 2024.

Ce report de deux ans aurait concerné les entreprises relevant de la CSRD, y compris les PME cotées, afin qu’elles puissent se concentrer sur la mise en œuvre du premier ensemble de normes ESRS adopté le 31 juillet 2023. D’après la commission européenne, ce report aurait également laissé à l’EFRAG le temps de mettre au point des “ESRS sectorielles performantes”.

Suite au rejet du Parlement européen, ces normes “censées préciser les informations que les entreprises doivent publier sur les questions de durabilité et les domaines d’information propres au secteur dans lequel elles exercent leurs activités”, seront donc définitivement adoptées et entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Les entreprises devront donc publier leurs informations extra-financières en 2025.

Les autres grandes entreprises de moins de 500 employés devront prendre en compte les nouvelles normes en 2025 et publier leur reporting en 2026. Enfin, les PME auront jusqu’en 2029 pour publier leur premier reporting.

Source : carbone 4

L’EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, a publié une première série de normes de reporting attendues dans le cadre de la CSRD.

Premièrement, la Commission européenne y a introduit des dispositions progressives supplémentaires pour certaines des exigences de déclaration les plus exigeantes (qui s'ajoutent aux dispositions transitoires déjà proposées par l'EFRAG). Ces dispositions progressives s’appliquent principalement aux petites entreprises du champ d’application, celles qui comptent moins de 750 salariés.

Deuxièmement, la Commission a donné aux entreprises plus de flexibilité pour décider exactement quelles informations sont pertinentes pour leur situation, dans le but d’éviter les coûts associés à la communication d’informations non pertinentes.

Ensuite, certaines exigences en matière de déclaration sont devenues volontaires plutôt qu’obligatoires (les exigences de reporting les plus difficiles et les plus coûteuses).

Le 23 octobre, l'EFRAG a salué l'adoption définitive des douze premiers standards européens sur l'information en matière de durabilité (European sustainability reporting standards (ESRS)) présentés par la Commission européenne le 31 juillet dernier.

Source : Sami

L’EFRAG travaille sur une plateforme permettant de recueillir les questions techniques que se posent les entreprises concernées par la mise en œuvre des standards. L'association internationale s'engage d’ailleurs à répondre à toutes les questions posées quant à la CSRD sur la plateforme.

L’organisme a également travaillé à la production d'un fichier Excel présentant la liste exhaustive des points de données (Data Points) que les sociétés pourraient avoir à renseigner dans leur rapport de durabilité, en fonction des exigences d'information (disclosure requirements (DR)).

Vous ne savez pas si vous êtes concerné par la CSRD ? Vous l'êtes mais vous ne savez pas par où commencer pour vous préparer ? Nos consultants peuvent vous accompagner dans toutes les étapes de la préparation à la CSRD !

En 2022, nous avons plusieurs fois entendu parlé des limites planétaires dans l’actualité, et notamment pour dire que celles-ci ont été dépassées. mais alors, que signifie réellement le terme de “limites planétaires” et le terme de “dépassées”.

Les limites planétaires sont des limites, définies en 2009 par 26 chercheurs internationaux, permettant de délimiter des seuils à l’échelle humaine et mondiale, à ne pas dépasser pour que l’humanité puisse continuer à exister dans un écosystème sûr, sans risquer de subir des conséquences de modifications brutales ou catastrophes liées aux activités humaines.

Ainsi, 9 limites ont été définies :

Donc, pour ces 9 éléments, des limites quantitatives ont été définies, au delà desquelles le risque de catastrophe et de conséquences négatives devient réel. Cependant, deux de ces limites (diversité fonctionnelle de l’érosion de la biodiversité et augmentation des aérosols dans l’atmosphère) ne sont pas quantifiées à l’échelle globale, mais seulement à l’échelle régionale, où elles sont déjà dépassées.

À l’heure actuelle, 6 limites sur 9 ont déjà été dépassées. Il s’agit des limites planétaires suivantes :

Source : BonPote

Le dépassement de ces limites n’est pas anodin et ne doit pas être pris à la légère. En effet, les scientifiques ayant travaillé sur la question insistent lourdement sur le fait que le dépassement de ces limites planétaires pourrait entraîner l’ensemble de l’écosystème terrestre vers un nouvel état, potentiellement létal pour les humains voire pour l’ensemble de la biosphère.

De plus, il est important de préciser que chacune de ces limites ont des interactions et influences les unes sur les autres, ainsi, une limite dépassée pourrait favoriser le dépassement d’une autre, car le dépassement de la première induit une perturbation dans l’équilibre de l’ensemble des écosystèmes.

Ainsi, il est donc primordial de surveiller de près ces limites pour empêcher que de nouvelles soient franchies, ce qui entraînerait sans doute encore plus de dégâts à l’avenir.

C’est pour cela que chacun doit agir à son niveau : citoyens, politiques et entreprises, pour limiter les conséquences de nos impacts sur la nature.

Rupture Engagée propose des accompagnements RSE pour les entreprises souhaitant réduire leurs impacts négatifs et devenir plus vertueux au niveau environnemental et social. Vous pouvez découvrir nos offres d’accompagnement sur notre site internet ou nous contacter directement.