En France et dans le monde, il existe de nombreux labels dédiés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Pour rappel, la RSE est l’application des principes du développement durable dans le monde de l’entreprise. Pour en apprendre plus sur le sujet, consultez notre article dédié.

Qu’est-ce qu’un label RSE ? Comment choisir le bon label RSE pour son entreprise ? Voici un guide qui vous apportera toutes les réponses !

Un label RSE est une certification qui atteste des bonnes pratiques d’une organisation en RSE. Être labellisé RSE signifie qu’une entreprise est engagée dans des préoccupations sociales, environnementales et éthiques, et que ces engagements font partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise.

Pour rappel, la RSE est synonyme de développement durable. D’après la norme ISO 26000, la RSE est articulée autour des 7 thèmes suivants :

La plupart du temps, les labels RSE sont attribués par des organismes indépendants qui vont garantir la transparence et l’impartialité de ces labels. Ils peuvent également être attribués par des associations liées au développement durable et à la RSE.

Les labels RSE se basent sur ce qu’on appelle un référentiel, un ensemble de critères précis et rigoureux qui vont déterminer le niveau de l’entreprise sur un des sujets de la RSE. Cependant, chaque label a ses propres critères et n’aura pas le même niveau d’exigence qu’un autre. Certains labels sont plus axés sur les pratiques environnementales, d’autres sur les engagements sociétaux, etc.

Pour obtenir un label, il faut être engagé dans une démarche d’amélioration continue puisque la plupart des labels imposent des audits de renouvellement plusieurs mois après l’audit initial, afin de conserver la certification.

Ainsi, pour résumer, les labels RSE sont des reconnaissances mettant en valeur les engagements sociétaux d’une entreprise et leurs bonnes pratiques, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. Une entreprise labellisée RSE peut très bien perdre son label si elle n’est pas assidue dans ses actions !

Une entreprise (ou une organisation) peut avoir de nombreux intérêts à faire labelliser sa démarche RSE. Voici ces avantages :

Vous devez garder un élément à l’esprit. Obtenir un ou des labels RSE peut beaucoup apporter à votre entreprise. Cependant c’est le cas seulement si votre démarche est sincère et inscrite dans une démarche d’amélioration continue. Les labels n’ont un sens que si les entreprises qui l’obtiennent sont réellement engagées et se démarquent vraiment des autres.

Le label B Corp, ou B Corp Certification, est né aux États-Unis en 2006. Aujourd’hui, plus de 200 entreprises françaises sont certifiées B Corp et plus de 5000 dans le monde. En tout, ce sont 77 pays qui sont concernés par le mouvement.

La certification se construit autour de 5 piliers : la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l’environnement et les clients.

Pour l’obtenir, il y a 4 étapes à parcourir :

Les normes de la certification B Corp sont définies selon les grandes lignes directrices internationales. Les standards du BIA s’inspirent d’organisations telles que la Global Reporting Initiative et IRIS, ou sur des référentiels tel que celui de la norme ISO 26000.

Il est à noter que les entreprises en création peuvent bénéficier du statut de « B Corp pending » en attendant de passer par le processus de vérification et d’audit dans un délai de 12 mois.

Le label LUCIE 26000 se base principalement sur la norme ISO 26000. Il est évalué par l’un des 4 organismes partenaires du label : Bureau Veritas Certification, Baker Tilly, RSEVAL ou CertUp Maïeutika.

LUCIE 26000 possède un référentiel rigoureux, décliné selon l’activité de l’organisation (TPE, collectivités, banques, organismes de formation…), ce qui rend l’évaluation pertinente et sur-mesure.

Concernant les étapes de la labellisation, en plus de l’audit lié au référentiel, un auditeur.ice réalise des entretiens avec les parties prenantes pour bénéficier d’un regard extérieur sur les pratiques RSE.

L’organisation obtient ainsi une note sur 1000, et obtient le label si sa note est supérieure à 500/1000. Cependant le label ne s’arrête pas là : l’entreprise bénéficie de pistes d’amélioration pour rester dans une démarche de progrès continu peu importe la note.

Une fois la note obtenue, l’entreprise doit définir un plan d'engagement à mettre en œuvre en fonction des recommandations, devant être validé par un comité de labellisation indépendant. Si c’est le cas, l’organisation est labellisée pour 4 ans et doit passer une évaluation de suivi au bout de 2 ans pour vérifier que le plan d’action est bien mis en œuvre.

Être labellisé LUCIE 26000, c’est donc assurer que l’entreprise est engagée sur une démarche long terme grâce à un plan d’action concret.

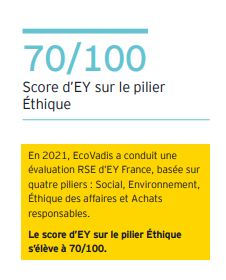

EcoVadis est une méthode d’évaluation RSE créée en 2007, qui vise à fournir une note globale de performance RSE. Elle évalue les actions déjà mises en place et fournit un référentiel pour s’améliorer et mettre en place une démarche RSE structurée. Attention, EcoVadis est une évaluation et non un label, elle n’est pas certifiante.

Le processus de notation se déroule en trois étapes :

En tout, l’évaluation concerne 7 indicateurs de management déclinés en 21 critères RSE. Il faut d’ailleurs savoir que chaque système de notation est différent car la méthodologie s’adapte en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou de son lieu d’activité.

Le système de notation EcoVadis est basé sur le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail, les normes de la GRI (reporting de développement durable) ou encore la norme ISO 26004.

Le label Engagée RSE d'Afnor a été créé en 2007. C’est un label français dédié à la RSE, et il concerne déjà plus de 200 entreprises.

Pour être labellisé Engagé RSE AFNOR, il y a 3 étapes :

Une fois ces étapes passées, l’entreprise obtient un des 3 niveaux du label : progression, confirmé, ou exemplaire.

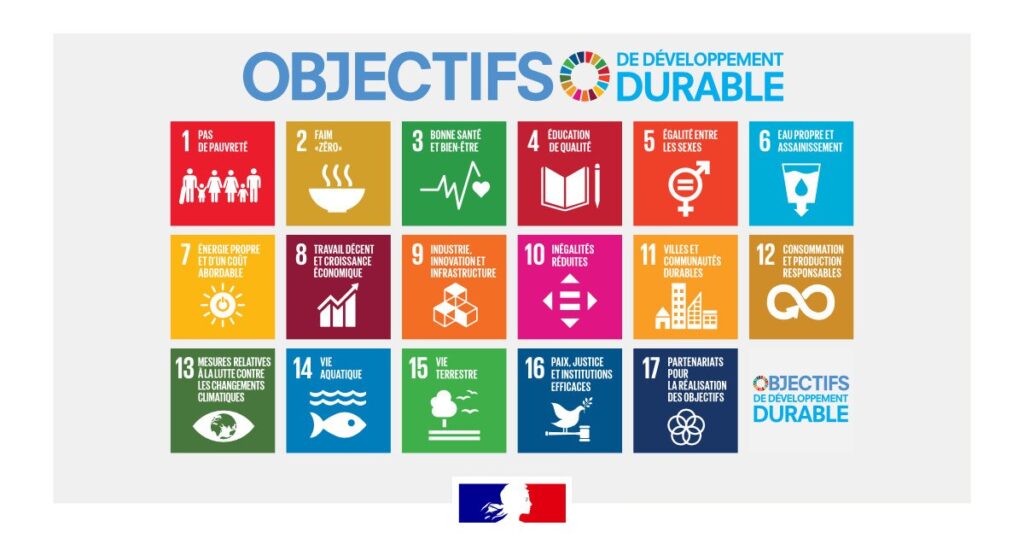

Le référentiel du Label Engagé RSE s’inspire des 17 Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies. Il permet donc aux organisations, et notamment aux entreprises, d’obtenir un aperçu du niveau de contribution de leur démarche RSE à l’Agenda 2030.

Le label Positive Company a été créé en 2020, et est donc bien plus récent que les labels RSE énoncés précédemment.

La labellisation se déroule en 3 temps :

Il existe des labels RSE propres à certains secteurs d’activité. Voici quelques exemples :

L’avantage de ces labels RSE sectoriels est qu’ils s’adaptent aux spécificités de chaque secteur, ce qui rend la labellisation d’autant plus pertinente.

Les labels RSE thématiques concernent certains sujets précis de la RSE, comme par exemple :

Il est important de bien choisir son label RSE, mais ce n’est pas toujours chose facile. Souvent c’est un processus qui demande des ressources humaines et financières, il ne faut donc pas se tromper, d'autant plus que le label obtenu sera la vitrine de vos engagements.

Voici la marche à suivre pour bien choisir son label RSE :

Si les labels RSE permettent de valoriser l’engagement d’une entreprise en matière de responsabilité sociétale, il peut être utile d’avoir un outil d’évaluation en amont pour mieux structurer sa démarche.

L’Impact Score répond à ce besoin en offrant une analyse complète et gratuite de l’impact social, environnemental et sociétal d’une organisation. Co-créé avec les principaux référentiels RSE (Ecovadis, B Corp, AFNOR, Agence Lucie, Positive Company), cet outil permet d’évaluer une entreprise sur 100 points à travers 3 grands piliers :

En seulement deux heures, une structure peut ainsi identifier ses forces et axes d’amélioration avant de se lancer dans une démarche de labellisation.

De plus, l’Impact Score Wiki met à disposition plus de 100 fiches pratiques pour accompagner les entreprises dans leur progression. Un excellent moyen de structurer son engagement RSE avant de viser une reconnaissance officielle !

Chez Rupture Engagée, nous pouvons vous accompagner vers l'obtention d'un ou plusieurs labels RSE. La première étape consistera à réaliser un benchmark, afin d'identifier le label RSE le plus adapté à votre besoin et vos objectifs.

Voici quelques exemples d’accompagnement que nous avons réalisé :

Accompagnement EcoVadis pour notre client SEGEDE (médaille d'argent)

Aide pour l'obtention du Label LUCIE 26000, Groupe BMG

Audit auprès des magasins Intermarché et Bricomarché pour le label Commerçant Responsable

Audit RSE pour l'obtention du label Enseigne Responsable

Les indicateurs RSE de performance sont des valeurs très importantes pour la bonne mise en place d’une stratégie RSE. Découvrons dans cet article ce qu’est un indicateur RSE de performance, ainsi que 40 exemples d’indicateurs tirés du webinaire de Marion Martinez sur le sujet.

Pour rappel, la RSE c’est l’application des principes du développement durable en entreprise. Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à consulter notre article dédié à la définition de la RSE.

Un indicateur RSE de performance est une donnée qui permet de savoir où en est une entreprise en termes de responsabilité sociétale. C’est un chiffre qui va permettre de mesurer la progression sur l’ensemble des thèmes de la RSE. Il est très important de définir des indicateurs de performance le plus tôt possible afin de suivre son évolution sur le long terme. Un indicateur RSE de performance doit être réévalué au minimum une fois par semestre

Les indicateurs de performance vont également permettre de communiquer avec transparence sur la stratégie RSE de l’entreprise. C’est un outil de crédibilité qui valorise des engagements sincères. Il existe des outils qui permettent facilement de suivre ces indicateurs, comme la plateforme Zei par exemple.

Pour récolter les chiffres liés aux indicateurs RSE, il faut se fier aux données internes de l’entreprise. Nombre de signataires d’une charte, données d’un questionnaire de satisfaction client, nombre d’arrêts maladie sur une année, etc. Certaines données nécessitent la mise en place d’actions, d’autres sont déjà disponibles comme les données RH par exemple.

Les indicateurs RSE de performance sont répartis en 7 thèmes selon la norme ISO 26000 :

Voici quelques exemples d’indicateurs RSE de performance pertinents pour l’entreprise :

Vous souhaitez en savoir plus sur les indicateurs RSE de performance ? Découvrez le replay du webinaire animé par Marion Martinez sur les 40 indicateurs pour mesurer votre démarche RSE.

La Corporate Sustainability Reporting Directive, ou CSRD, est une nouvelle réglementation extra-financière européenne. Son objectif est de coordonner le reporting de durabilité des entreprises européennes, avec des données ESG disponibles et pertinentes. Cette nouvelle directive répond notamment à une demande croissante des acteurs financiers, des consommateurs ou encore de la société civile.

La CSRD répond aux enjeux actuels de transition écologique et sociétale : on admet désormais que les entreprises ont un rôle à jouer et doivent répondre à des intérêts généraux, pas seulement privés.

Mais quelle forme prendra cette nouvelle réglementation ? Les entreprises devront publier leurs informations extra-financières dans un rapport unique (avec les informations financières), dans un format partagé. Un audit régulier et indépendant de ces informations sera obligatoirement effectué.

La CSRD s’inscrit dans une logique de double matérialité. Une entreprise doit prendre en compte la matérialité financière, c'est-à-dire la compréhension du développement, des performances et de la position de cette dernière. Mais elle doit aussi prendre en compte la matérialité environnementale et sociale, c'est-à-dire l’impact direct et indirect de ses activités sur l’Homme et l’environnement au sens large.

La Commission européenne a annoncé “les entreprises rendent compte non seulement des risques financiers auxquels les questions de durabilité pourraient les exposer (importance relative du point de vue financier), mais aussi de l’incidence de leurs activités sur la population et l’environnement (importance relative du point de vue de l’incidence)”. La CSRD doit donc être performante financièrement tout en maîtrisant l’impact de ses activités.

Les ESRS (European Sustainability Reporting Standards) correspondent à des normes et des indicateurs sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Ils prennent donc en compte des éléments environnementaux (climat, biodiversité), sociaux (égalité Homme-Femme) et des Droit de l’Homme (les principes directeurs de l’OCDE).

Ces indicateurs concernent l’ensemble de la chaîne de valeur : les produits et services, l’approvisionnement et les relations commerciales. En effet, les entreprises sont également considérées responsables des impacts liées aux activités de sous-traitance ou à leurs fournisseurs.

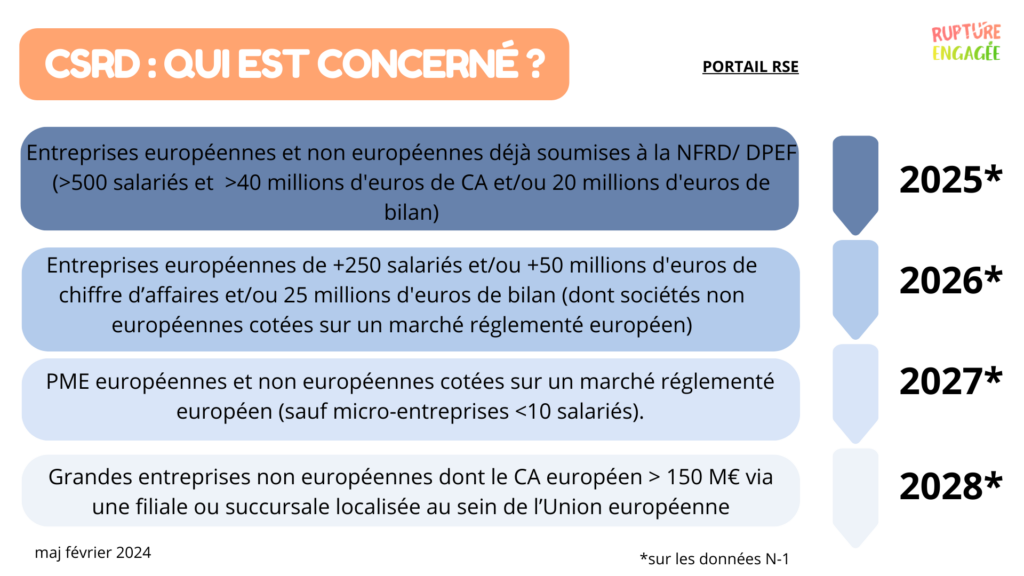

Le champ d’application de la CSRD est élargi et davantage d’entreprises seront concernées par la réglementation. Seront soumises à la CSRD :

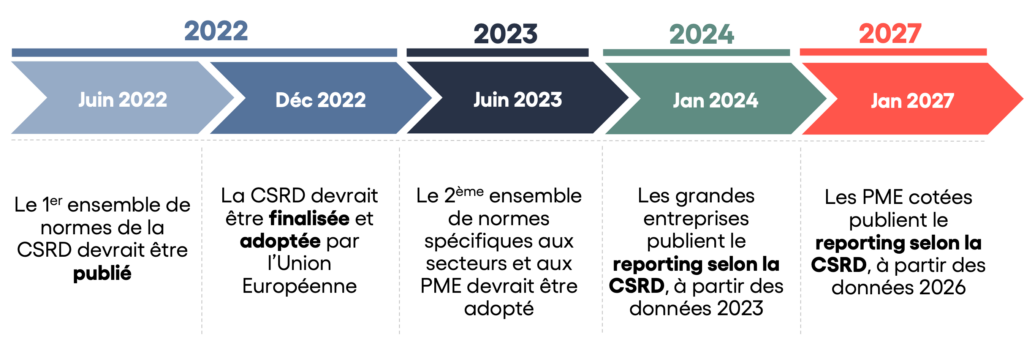

La mise en œuvre de la CSRD sera progressive. En 2025, les entreprises d’intérêt public (EPI) soumises à un marché réglementé et avec plus de 500 employés (plus les banques et assurances) devront publier leur reporting sur N-1 (donc sur l’année 2024). En 2026, les grandes entreprises (> 250 salariés, > 40M€ CA, > 20M€ bilan) devront également publier leur reporting sur N-1 (2025).

Ensuite, ce sont les PME cotées en bourse qui seront concernées par la CSRD en 2027 puisqu’elles devront publier leurs informations extra-financières pour l’année 2026. Certaines PME pourront néanmoins bénéficier d’exemptions jusqu'en 2028 si elles ne sont pas prêtes.

Pour finir, les succursales et filiales des entreprises hors Union européenne seront soumises à la CSRD à partir de 2028 également. Elles auront le droit à une consolidation jusqu’en 2030, c’est-à-dire que la maison mère nommera la filiale qui réalise le plus gros chiffre d’affaires pour consolider le rapport de gestion des autres filiales.

La CSRD va venir remplacer peu à peu la DPEF (Déclaration de Performance Extra-Financière). Pour rappel, à partir de 2024, la DPEF imposera la publication des informations extra-financières aux entreprises qui ont plus de 250 salariés, plus de 40 M€ de chiffre d'affaires et plus de 20 M€ de total du bilan.

La DPEF contribue aux objectifs environnementaux définis par l’UE, dans le cadre de la taxonomie européenne verte :

La CSRD, en remplaçant la DPEF, va donc définir le champ d’application de la taxonomie. Plus précisément, elle va définir quelles sont les entreprises concernées par les indicateurs de la taxonomie. Les indicateurs de la taxonomie ont d’ailleurs été réintégrés aux standards ESRS de la CSRD, afin d’uniformiser le reporting de durabilité.

Vous l’aurez donc compris, la directive CSRD arrive à grands pas et de nombreuses entreprises seront concernées. Il faut anticiper et bien s’y préparer, notamment en analysant la double matérialité de votre entreprise et en déployant des feuilles de route ESG et reporting.

Vous souhaitez en savoir plus sur le reporting RSE ? Découvrez notre article pour savoir quelles les entreprises doivent publier un rapport RSE annuel ?

Le rapport RSE annuel, ou reporting RSE, concerne de plus en plus d’entreprises de par son caractère obligatoire. Mais qu’en dit la réglementation ? Quelles entreprises sont concernées par l’obligation de publication d’un rapport RSE ?

Le rapport RSE est un document publié annuellement par les entreprises sur leurs engagements en matière de Responsabilité Sociétale. De manière générale, un rapport RSE annuel aborde les thématiques sociales, environnementales et de gouvernance sur lesquelles l’entreprise met en place des actions.

Pour rappel, la RSE correspond à l’application du développement durable au sein des entreprises. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre article dédié à la définition de la RSE.

La publication d’un rapport RSE va avoir 2 avantages : les entreprises vont pouvoir mesurer leurs engagements avec des indicateurs précis et ainsi améliorer leur impact positif. Mais cela va également permettre de communiquer de manière transparente auprès des parties prenantes ou pour répondre à des appels d'offres. Ainsi, il sera plus facile pour un investisseur de connaître le degré d’engagement d’une entreprise et de mesurer les risques liés à un potentiel investissement.

Consultez le rapport RSE 2021/2022 de Rupture Engagée

Concernant le reporting annuel, les entreprises sont désormais soumises à la CSRD, une directive européenne visant à uniformiser et renforcer les obligations de reporting extra-financier des entreprises. Concrètement, elle a pour but de coordonner le reporting de durabilité des entreprises européennes, avec des données ESG (Environnement, Social, Gouvernance) disponibles et pertinentes.

La CSRD concerne les entreprises qui répondent à au moins 2 des 3 critères suivants (hors PME européennes et entreprises non européennes ayant une filiale en Europe) :

Lorsqu’il est obligatoire, un rapport RSE doit contenir les éléments suivants :

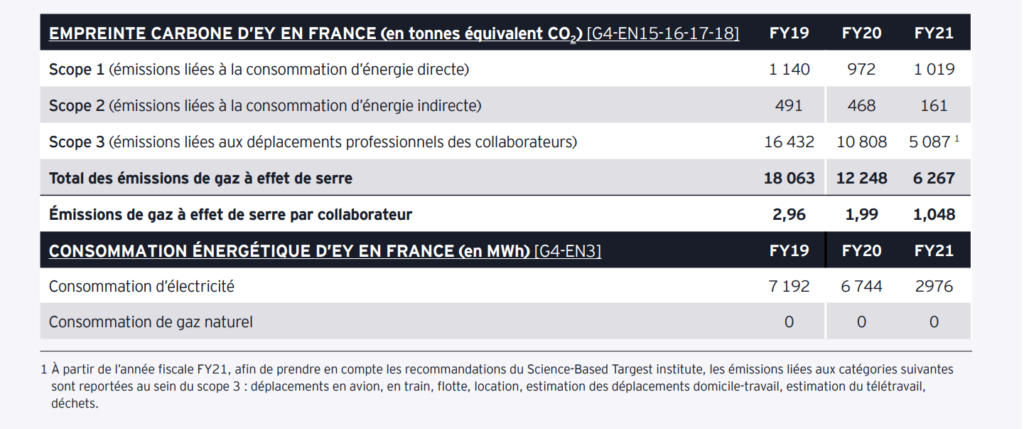

Pour rendre compte de l’impact de l’entreprise sur le changement climatique, le rapport RSE doit contenir un bilan carbone (bilan GES). Il va permettre de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise, et donc sa contribution au dérèglement climatique. Pour en savoir plus, consultez notre page Bilan Carbone®.

Les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation ont malgré tout intérêt à rédiger et publier un rapport RSE annuel. Le rapport RSE est une preuve documentée, concrète et fiable des engagements d’une entreprise. Nous l’avons dit précédemment, c’est un outil de communication efficace auprès des parties prenantes et des décideurs (actionnaires, investisseurs…).

Aujourd’hui, le devoir de vigilance impose à de nombreuses entreprises de prendre en compte l’impact social, environnemental et sociétal de leurs fournisseurs ou sous-traitants. Nous pouvons donc considérer que toutes les entreprises peuvent, et doivent être concernées par la RSE, quelle que soit leur taille ou leur chiffre d’affaires.

Il y a différentes manières de structurer un rapport RSE annuel. Pour les DPEF, le rapport doit contenir les informations énoncées précédemment. Si le rapport est indépendant de la réglementation, nous vous conseillons de travailler autour des 7 thèmes de la norme ISO 26000 :

Un bon rapport RSE doit avant tout faire preuve de transparence et refléter la sincérité de l’entreprise. Cela va passer notamment par des indicateurs chiffrés, des actions concrètes et des preuves.

Il ne faut pas hésiter à mettre en avant vos labels, trophées ou évaluations pour prouver la crédibilité et la fiabilité de vos propos. Il est également conseillé de bien soigner le visuel avec des images, des logos ou d’autres éléments graphiques. Un rapport RSE design et bien aéré sera davantage lu qu’un rapport trop chargé en texte.

Vous souhaitez en savoir plus sur la rédaction et la mise en page d’un rapport RSE ? Découvrez nos 6 conseils pour rédiger un bon rapport RSE.

Vous l’aurez donc compris, même si certaines entreprises ne sont pas obligées de publier un rapport RSE annuel, elles ont tout intérêt à le faire quand même. Si une entreprise est engagée sincèrement dans une démarche de responsabilité sociétale, le rapport RSE peut l’aider à communiquer dessus avec transparence et crédibilité.

Vous souhaitez de l'aide pour créer votre rapport RSE annuel ? Nous pouvons vous accompagner dans la rédaction et la mise en page d'un rapport structuré et pertinent !

Le rapport RSE, ou rapport de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, est un document publié par une entreprise (souvent annuellement) pour faire l’état des lieux de ses engagements sociaux et environnementaux.

Vous souhaitez en savoir plus sur la RSE ? Consultez notre article dédié.

A travers un programme, des actions, des résultats… L’entreprise va témoigner de sa stratégie en matière de RSE auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.

Voici les 6 clés pour rédiger un rapport RSE efficace, pour valoriser votre stratégie RSE ou répondre à un appel d'offres !

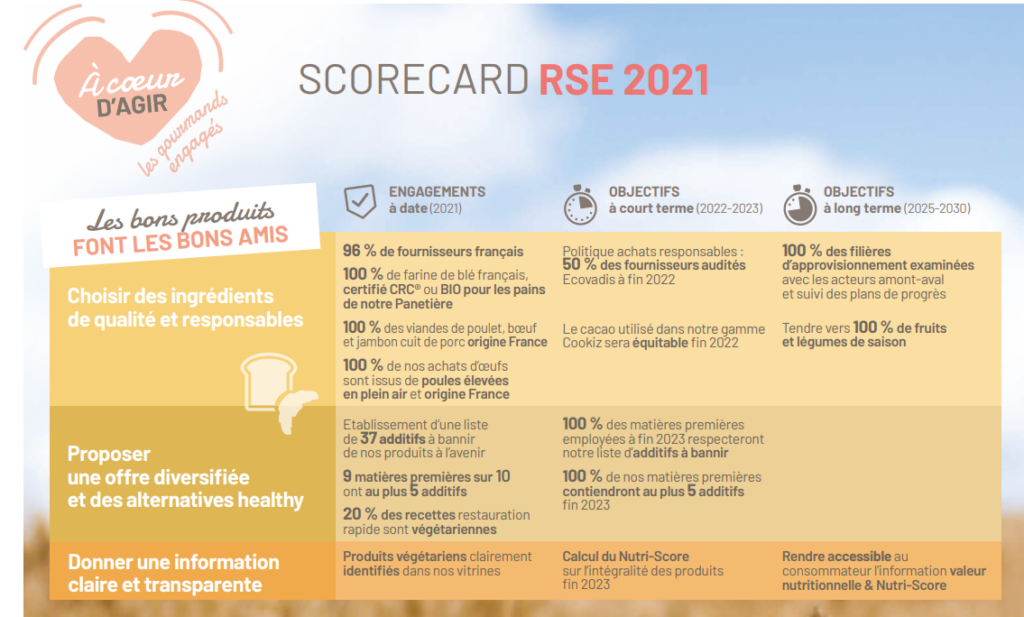

Un bon rapport RSE doit être transparent, et doit refléter la sincérité de la démarche RSE d’une entreprise. Il faut y mettre en avant des chiffres et des actions, ainsi que des objectifs, avec des preuves.

Vous pouvez par exemple publier les chiffres de consommation d’énergie de votre entreprise, ou encore le pourcentage de fournisseurs locaux avec lesquels vous travaillez.

Exemple de bonnes pratiques : Le ScoreCard RSE

(Source : rapport RSE Mie Caline, lamiecaline.com)

Pour en savoir plus sur les indicateurs RSE, retrouvez notre article sur les exemples d'indicateurs RSE.

Le rapport RSE doit montrer concrètement les engagements de l’entreprise, sans “passer par quatre chemins”. Autrement dit, les bonnes pratiques de l’entreprise doivent être valorisées, ainsi qu’être lues et comprises directement par les parties prenantes.

Vous pouvez donc vous appuyer sur des labels, des trophées ou des évaluations pour mettre en avant le niveau de maturité de votre stratégie. Il peut également être intéressant d’intégrer au rapport une charte RSE ou un manifeste de l’entreprise.

Exemple de bonnes pratiques :

Source : rapport RSE EY (ey.com)

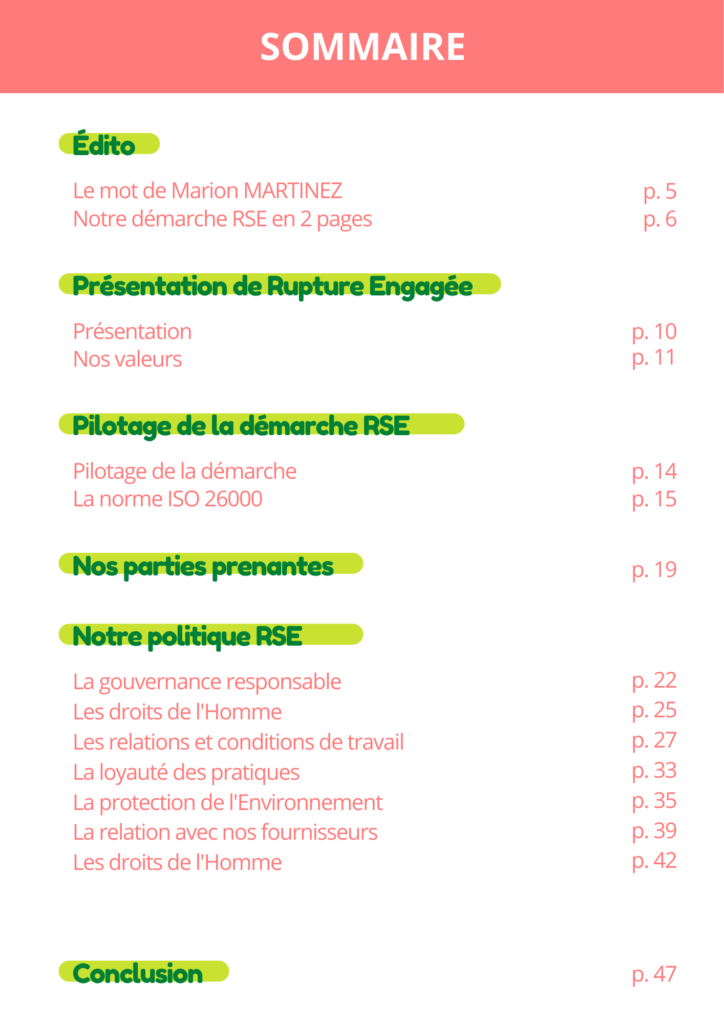

Pour être lisible et percutant, le rapport doit être structuré avec des axes. Cela va permettre d’améliorer la facilité de lecture du rapport, mais aussi prouver que votre stratégie est structurée et crédible.

Il y a plusieurs possibilités pour structurer son rapport. Vous pouvez par exemple travailler en 3 parties : engagements sociaux, engagements environnementaux, engagements sociétaux. Ou alors vous pouvez détailler davantage grâce aux 7 thèmes de la norme ISO 26000 qui sont les suivants :

Il est d’ailleurs vivement conseillé d’intégrer un sommaire au rapport.

Exemple de bonnes pratiques : le sommaire du rapport RSE 2021 de Rupture Engagée, basé sur les 7 thèmes de la norme ISO 26000

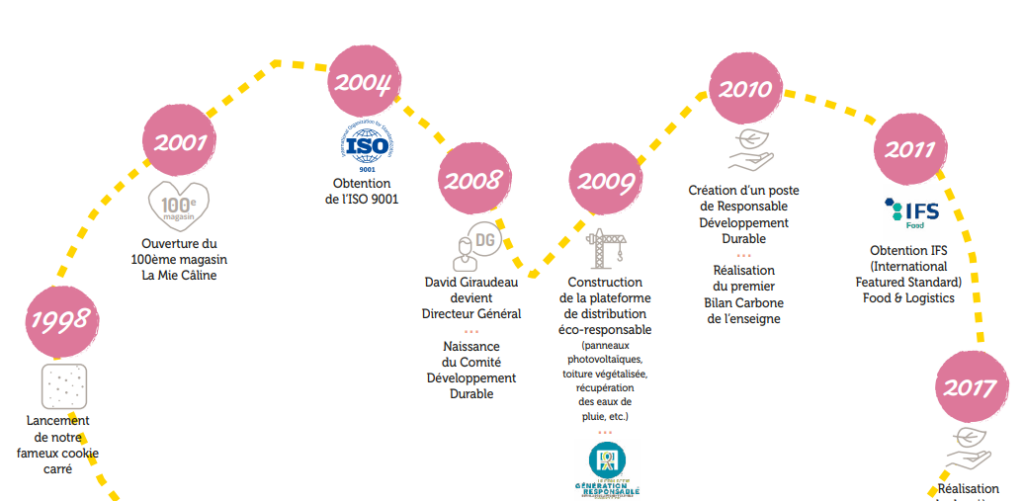

Pour donner envie aux parties prenantes de lire le rapport, ce dernier doit être clair et lisible. Il faut donc veiller à bien mettre en avant la charte graphique de l’entreprise pour que le lecteur puisse l’identifier rapidement. Ensuite, il faut aérer le document et ne pas mettre trop de texte. Pour finir, il est conseillé d’insérer des images, des graphiques et des visuels pour remplacer le texte quand c’est possible.

Exemple de bonnes pratiques : l’historique des actions de la Mie Câline (source : rapport RSE 2021 Mie Caline, lamiecaline.com)

Un bon rapport RSE doit être complet. En effet, c’est la synthèse de tous les engagements de l’entreprise. Il doit donc être argumenté de manière très complète, en n’oubliant aucun engagement ou action mise en place. Cela peut être déterminant si le rapport RSE est lu dans le cadre d’un appel d’offres par exemple.

Il faut donc donner des solutions concrètes aux enjeux sociétaux de l’entreprise, par exemple en y intégrant le bilan carbone de l’entreprise et le plan d’action pour améliorer les postes prioritaires.

Exemple de bonnes pratiques : la synthèse du bilan GES intégré au rapport RSE

Source : rapport RSE EY (ey.com)

Dernière clé, et l’une des plus importantes, il faut mettre en avant les parties prenantes dans le rapport RSE. Montrer que ce n’est pas qu’un document, mais bien l’engagement d’humains avec des valeurs. Le mot du dirigeant, l’histoire de l’entreprise, les témoignages des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des acteurs du territoire… Tous ces éléments apporteront sincérité et crédibilité à votre rapport RSE.

Exemple de bonnes pratiques : témoignage d'une partie prenante interne (source : rapport RSE 2021 Aldi Nord, aldi.fr)

Exemple de bonnes pratiques : témoignage d'une partie prenante externe (source : Rapport RSE 2021 Mie Caline, la miecaline.com)

Vous avez désormais les clés pour rédiger un bon rapport RSE ! Vous avez besoin d'aide pour la rédaction ou la mise en page de votre document ? Contactez-nous !

Vous souhaitez découvrir nos engagements RSE et consulter notre rapport RSE 2021-2022 ? C'est par ici !

Rupture Engagée, cabinet de conseil en RSE à La Rochelle, vous présente aujourd’hui l’évaluation EcoVadis.

EcoVadis est une évaluation RSE créée en 2007 pour les entreprises souhaitant avoir une note globale de performance RSE. Cette évaluation va permettre d’évaluer les actions déjà mises en place et d’avoir un référentiel pour s’améliorer et mettre en place une démarche RSE structurée (pour en savoir plus sur la RSE, retrouvez notre article sur les 7 thèmes de la RSE).

Aujourd’hui, plus de 100 000 entreprises utilisent les notations EcoVadis pour transformer les défis de la RSE en opportunités. Il est à noter que l’évaluation EcoVadis n’est pas certifiante : elle fournit une note de performance RSE ainsi que l’état des lieux des forces et des points à améliorer de l’entreprise.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises correspond aux pratiques mises en place par les entreprises pour répondre aux enjeux du développement durable. Elle concerne donc 17 thématiques allant de l’égalité entre les sexes à la consommation responsable. Il peut donc être difficile de savoir par où commencer et savoir sur quels leviers on peut agir à l’échelle d’une entreprise.

Avec EcoVadis, vous aurez accès à un référentiel fiable et universel pour structurer et déployer votre démarche RSE. Quelles sont les actions prioritaires ? Sur quelles thématiques agir ? Quelles actions déjà mises en place faut-il améliorer ? L’évaluation vous aidera à y voir plus clair.

De plus en plus d’entreprises mettent en place une stratégie RSE en interne et communiquent sur le sujet. Mais comment se démarquer de la concurrence et comment communiquer auprès de ses parties prenantes ? Avec l’évaluation EcoVadis, il est possible de communiquer sur sa note si elle le permet. Attention, n’attendez pas d’avoir tous les points pour communiquer. Personne n’est parfait et vous ne communiquerez jamais si vous attendez de l’être.

EcoVadis offre même la possibilité de partager ses fiches d’évaluation avec plusieurs clients, ou encore d’échanger avec de nouveaux partenaires commerciaux par l’intermédiaire d’un annuaire international des entreprises. C’est donc une opportunité de se développer tout en veillant aux impacts sociétaux de l’entreprise.

Cerise sur le gâteau : le programme de médailles EcoVadis. Certaines entreprises peuvent être récompensées pour leurs pratiques RSE, avec un système de médailles. En fonction de la note, une entreprise peut obtenir la médaille de platine (si elle se situe dans les 1% d’entreprises ayant les meilleures notes), la médaille d’or (top 5%), la médaille d’argent (top 25%) ou encore la médaille de bronze (top 50%). Pour obtenir ces médailles, il faut cependant avoir obtenu une note de minimum 30 dans chacun des thèmes (25 pour le thème achats responsables).

Il n’existe pas de prérequis de taille ou de chiffre d’affaires pour les entreprises souhaitant s’engager. Petite TPE ou grande multinationale, toutes les entreprises peuvent solliciter l’évaluation Ecovadis pour mettre en place leur stratégie RSE.

Pour les TPE/PME, cela va permettre de structurer la démarche car la plupart du temps, des actions sont souvent déjà mises en place sans le savoir. Cela peut également aider à se démarquer des autres entreprises lorsque l’on a un peu de retard sur le sujet.

Concernant les plus grandes entreprises, l’évaluation EcoVadis va permettre d’y voir plus clair dans toutes les réglementations RSE existantes (pour le choix d’un fournisseur par exemple).

La méthodologie EcoVadis se base sur 4 grands thèmes de la RSE : l’environnement, l’éthique, le social et Droits Humains et les achats responsables. En tout, elle couvre 7 indicateurs de management en 21 critères RSE. Chaque système de notation est différent car la méthodologie s’adapte en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou de son lieu d’activité.

Tous les critères de l’évaluation sont basés sur le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail, les normes de la GRI (reporting de développement durable) ou encore la norme ISO 26 004.

Pour finir, une plateforme de notation est mise à disposition pour suivre les performances RSE, réaliser des rapports ou partager les données avec des parties prenantes.

Vous l’aurez donc compris, l’évaluation EcoVadis est une méthodologie extrêmement valorisante pour votre démarche RSE. En tant qu’agence de conseil RSE, on vous accompagne pour réaliser l’évaluation et obtenir la meilleure note possible :

Vous pourrez ainsi améliorer vos performances, générer un impact positif et vous lancer dans une démarche d’amélioration continue pour votre démarche RSE.

Rupture Engagée est actuellement en train d'être accrédité partenaire EcoVadis. A ce titre, nous réalisons nous aussi une évaluation sur laquelle nous communiquerons dès les résultats obtenus, à partir du deuxième trimestre 2024.

Vous souhaitez en savoir plus sur EcoVadis ou vous avez besoin d’aide pour l’évaluation ? Contactez-nous. Chez Rupture Engagée, on prend le temps de trouver la solution qui convient le mieux à votre organisation. Chaque entreprise est unique et a besoin d’une stratégie RSE sur-mesure.

Le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, initié par l'Agglomération de La Rochelle, a pour objectif de devenir le premier territoire littoral français à obtenir un bilan "zéro carbone". Pour ce faire, la Communauté d'Agglomération a lancé le dispositif TERO pour l'accompagnement à la transition écologique des TPE/PME.

Selon l’Observatoire européen de la Transition, cette dernière se définit comme “une mise en action concrète du développement durable". La Transition écologique, c’est l’évolution vers un nouveau modèle économique et social qui répond aux enjeux environnementaux actuels. Elle implique une nouvelle façon de produire, travailler, consommer ou de se déplacer.

Selon les résultats du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 100% du dérèglement climatique est dû aux activités humaines et certains impacts seront irréversibles pendant des milliers d’années. Pour limiter le changement climatique et son impact sur notre environnement, il faut au moins atteindre la neutralité CO² et réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d’azote, gaz fluorés…).

En tant qu’entreprise, s’engager dans la transition écologique à travers une démarche RSE est une nécessité si nous souhaitons atteindre les objectifs fixés. D’ailleurs, des réglementations obligent déjà certaines entreprises à se pencher sur le sujet. Le devoir de vigilance (2016) par exemple, demande aux entreprises de plus de 5000 salariés de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance en interne et auprès de leurs sous-traitants et fournisseurs.

Pour les TPE/PME, il n’existe pas encore d’obligation légale en matière de transition écologique. Mais ces dernières ont tout intérêt à répondre aux enjeux de développement durable, car le dérèglement climatique concerne tout le monde, et chaque degré compte. D’ailleurs, de nombreux dispositifs accompagnent les entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche responsable.

Pour en savoir plus sur la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), découvrez nos articles “Qu’est-ce que la RSE ? Partie 1” et “Qu’est-ce que la RSE ? Partie 2”.

Depuis 2019, l’Agglomération de La Rochelle est engagée dans le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone (LRTZC) qui consiste globalement à réduire de 30% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire d’ici 2030 et devenir le 1er territoire urbain du littoral français à afficher une neutralité carbone en 2040.

Dans le cadre de ce projet, le dispositif TERO vise à accompagner les TPE et PME dans leur démarche de transition écologique et énergétique.

En tant qu’entreprise du bassin rochelais, vous pourrez vous faire accompagner par des experts pour établir un diagnostic et obtenir des préconisations sur votre démarche. D’ailleurs, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle organise des ateliers d’information pour les projets suivants :

Il est à noter que cet accompagnement est totalement pris en charge par la CDA (mais le nombre d’accompagnements est limité).

Les TPE/PME du territoire rochelais souhaitant engager des investissements pour cette transition vers un développement durable peuvent bénéficier d’une aide financière pour :

Une entreprise pourra donc recevoir une subvention de 50 000€ maximum représentant 15 à 30% des dépenses d’investissement et des frais d’études liés à leur mise en œuvre. L’investissement (de 20 000€ minimum) devra être réalisé dans les 12 mois suivant la date de dépôt du dossier.

Les candidatures pour TERO Conseils sont ouvertes sur toute l’année 2023, et celles pour TERO Invest’ du 15 mars au 1er novembre 2023.

Pour répondre au dispositif, les entreprises souhaitant répondre à l’appel à projets doivent :

Vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif TERO de la CDA de La Rochelle ? Contactez l’Unité de Transition Ecologique des Entreprises au 05.46.30.34.81 ou par mail : aide.eco@agglo-larochelle.fr

Pour en savoir plus sur les aides à la transition écologique des entreprises, consultez notre guide des aides liées à la RSE en France et dans votre région.

En tant que TPE/PME, vous voulez être accompagné dans le déploiement de votre démarche RSE ?

En 2021, un sondage montre que 78 % des salariés choisiraient à offres équivalentes, de rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique (CSA, Linkedin, ADEME). Ce chiffre témoigne de la montée en puissance de la préoccupation écologique vis-à-vis du monde du travail. Voici quelques bonnes pratiques pour mobiliser ses salariés sur les enjeux de l’environnement, d’après une étude du projet #ECOTAF.

ECOTAF est un projet porté par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie) afin de s’intéresser à la mobilisation écologique des salariés en entreprise, et aux dispositifs externes à l’entreprise qui soutiennent cet engagement environnemental et social.

Le projet a d’ailleurs réalisé une étude sur le sujet, en se concentrant sur 12 dispositifs de mobilisation des salariés.

Les chercheurs se sont intéressés aux dispositifs externes à la démarche des organisations, qui s’adressent aux salariés et qui portent sur la transition écologique.

Voici une liste de bonnes pratiques tirées de cette étude pour mobiliser efficacement les salariés d’une société sur les sujets écologiques actuels.

Avant toute chose, il faut intéresser et sensibiliser les salariés. Il existe donc des méthodes particulièrement efficaces comme le travail sur la dimension émotionnelle en s’appuyant sur les expériences et pratiques personnelles. Cela pourra ensuite se répercuter et impulser sur la sphère professionnelle des salariés (comme le sujet des écogestes qui peut s’appliquer autant dans la vie personnelle que dans le cadre de l’activité professionnelle par exemple).

Mais au-delà de la sensibilisation, il faut travailler sur la responsabilité de chacun. Il faut passer le salarié en posture d’acteur et le mobiliser en tant que citoyen et consommateur avec des solutions concrètes, des outils ou même des créations de collectifs.

Pour mobiliser des salariés, le collectif et l’interaction sociale sont des leviers particulièrement efficaces. En effet, selon l’étude du projet ECOTAF, les dispositifs étudiés reposent tous sur la dynamique de groupe. Ils sont tous sous le format temps de rencontre avec des échanges encadrés par un animateur. Des connaissances externes sont également apportées pour nourrir les discussions.

3 leviers vont permettre à cette dynamique de faciliter le passage à l’action :

Il peut donc être intéressant par exemple de créer des réseaux collectifs de salariés pour fédérer, accompagner et impulser la mobilisation écologique. Ces collectifs de salariés vont avoir une action directe en interne et donc, ils vont contribuer à faire vivre sur le long terme une démarche RSE par exemple.

Nommer un ou plusieurs ambassadeurs en interne va permettre une mobilisation plus rapide et plus profonde au sein d’une entreprise. Les salariés vont s’identifier plus facilement à cet ambassadeur, qui va être porte-parole et communicant de la démarche de mobilisation écologique.

Il peut donc être intéressant de nommer un ambassadeur par service ou par activité au sein d’une entreprise (ex : l’ambassadeur du pôle maintenance).

Pour une mobilisation écologique des salariés d’une entreprise, l’engagement des dirigeants et responsables est indispensable. Ils doivent soutenir, encourager et reconnaître la démarche des salariés. C’est également le signe de la bonne santé d’une entreprise : l’implication du corps responsable d’une entreprise peut avoir un impact positif sur le bien-être et la santé des collaborateurs, et donc sur la pérennité de cette dernière.

Une des bonnes pratiques de gouvernance sociétale mises en avant par le projet ECOTAF : le crédit temps écologique alloué par l’entreprise aux salariés sur leur temps de travail. Il va permettre une mise en place d’une stratégie de développement durable plus rapide et plus efficace grâce à la mobilisation des parties prenantes internes à l’entreprise.

Les outils digitaux comme les plateformes web ou les applications mobiles vont permettre de communiquer, accompagner et suivre la démarche. Ils activent différents leviers de mobilisation comme la gamification (système de points pour reconnaître les actions), l’entraînement collectif (possibilité de s’inspirer de la mobilisation des autres salariés) ou encore la valorisation des salariés (répertorier les bonnes pratiques par exemple).

Vous pouvez par exemple créer une plateforme avec un fil d’actualité où les salariés pourront échanger sur les sujets liés à l’écologie (partage de bonnes pratiques, communication sur l’actualité sociale, sociétale et environnementale…). Il existe déjà certaines plateformes comme Zei, un outil de suivi de sa démarche RSE dans le temps.

Voici les différents modes d’implication des salariés, tous basés sur le volontariat :

La mobilisation écologique des salariés en entreprise peut être animée par de nombreux dispositifs comme la Fresque du climat ou encore l’atelier 2 Tonnes. Mais comme pour la mise en place d’une démarche RSE en entreprise, il faut tous les ingrédients pour réaliser une bonne pâte à crêpe. Sensibiliser les salariés, mobiliser les dirigeants d’entreprise, solliciter le collectif… Nombreuses sont les bonnes pratiques pour mobiliser les collaborateurs d’une entreprise sur les enjeux du développement durable.

Pour en savoir plus sur les dispositifs de mobilisation écologique des salariés, consultez l’étude du projet ECOTAF.

Vous souhaitez mettre en place une démarche RSE en entreprise et mobiliser vos salariés sur les enjeux du développement durable ? Contactez-nous.

Republié le 27/03/23

Une démarche RSE ne concerne pas uniquement les actions environnementales, mais aussi les conditions et relations de travail, les relations avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec son territoire... etc ! C'est pourquoi, il est important d'avoir en tête les différents thèmes RSE qui composent la démarche de son entreprise.

Avant de se lancer dans une démarche RSE, il convient de rappeler ce qu'est la RSE et ce qu'elle n'est pas pour viser juste.

Ainsi, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) correspond à l’application du développement durable (notion issue du Rapport de Brundtland) en entreprise et comprend diverses dimensions :

La RSE est donc l’application volontaire de ses dimensions et enjeux dans la stratégie et les pratiques d’une entreprise. Cette dernière prend tout son sens lorsqu’on comprend ses fondements et que l’on prend connaissance de ses cadres et référentiels légaux. Les avantages d'une démarche RSE sont réels c'est pourquoi la RSE est plus que jamais, aujourd'hui, une démarche centrale à adopter pour les entreprises !

Les différentes thématiques à aborder pour déployer sa démarche RSE sont très souvent reliées au référentiel auquel la démarche se rattache. Rupture Engagée base son expertise sur la norme ISO26000 qui est une norme de référence créée par l'ISO contenant 7 questions centrales/thèmes centraux.

L'ensemble de ces 7 thèmes RSE permettent ainsi aux entreprises de déployer une démarche RSE complète et ambitieuse.

Afin d'établir sa stratégie RSE et de savoir prioriser les actions à mettre en place il est nécessaire de solliciter ses parties prenantes pour connaître leurs attentes et anticiper vos leviers d'actions.

Puis il est possible de réaliser une matrice de matérialité pour comprendre quels sont les enjeux les plus prioritaires et pertinents pour son entreprise.

Pour commencer, il faut définir un référent RSE, un groupe de travail, les objectifs que l'on souhaite atteindre, et ne pas hésiter à se former à la RSE. Découvrez d'ailleurs nos 3 formations à la RSE en cliquant ici !

Identifier ses parties prenantes, identifier sa matérialité , réaliser son auto-évaluation afin de comprendre quels sont les différentes actions déjà déployées, ainsi que les axes d'amélioration qui ressortent.

Construire et mettre en place son plan d'actions, tout en sensibilisant ses parties prenantes en interne et en externe. Il est d'ailleurs très important d'impliquer et de faire participer ses équipes au déploiement de la démarche RSE

Établir un plan de communication pour l'externe et l'interne (site, réseaux sociaux, affichage, événement...)

Grâce à notre partenariat, Rupture Engagée vous propose de découvrir plus en détails la plateforme Zei, sur laquelle nous vous accompagnons dans la mesure votre démarche RSE, au travers de plus de 40 indicateurs (sociaux, environnementaux, et de gouvernance).

Un outil très pratique pour lancer sa démarche RSE, et faire le point sur ce que l'on fait déjà, et ses axes d'amélioration ! Grâce à notre partenariat avec Zei, nous vous proposons un tarif très accessible, n'hésitez pas à revenir vers nous !

Découvrez notre brochure récapitulative :

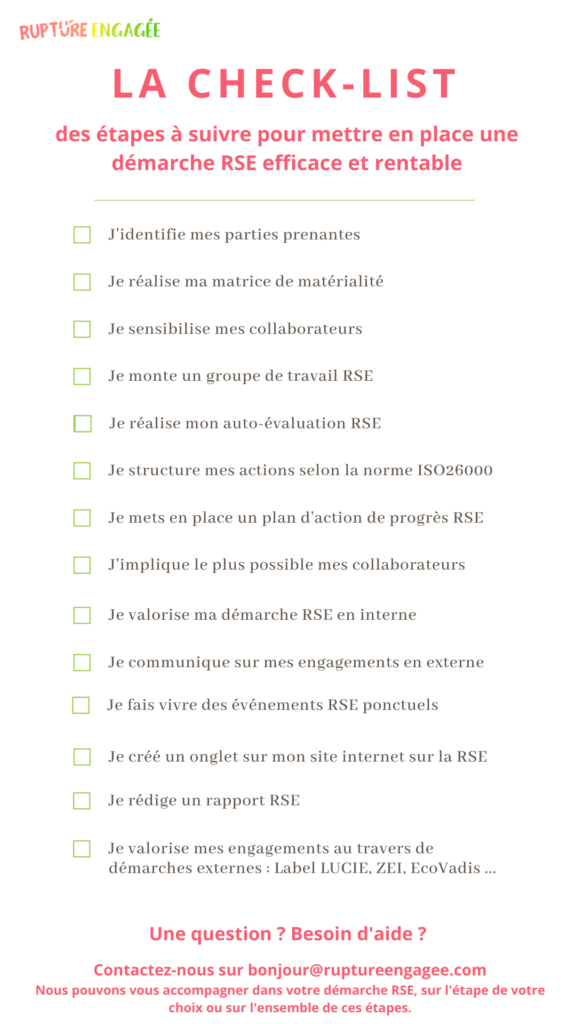

Notre check-list :

L’ORSE - L’observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises - a rédigé une documentation sur la forêt et son importance dans notre système global. Voici les points les plus importants à retenir.

Selon la FAO, la forêt est “toute forme végétale comprenant des arbres dont les cimes couvrent au moins 10% du sol”. Globalement, il s’agit d’un écosystème complexe rassemblant des éléments végétaux, une faune, une micro-faune et un sol particulier. De plus, il existe une multitude de forêts, qui se rangent dans 5 grands types mondiaux : la forêt boréale, la forêt tempérée, la forêt sub-tempérée, la forêt sub-tropicale et la forêt équatoriale.

Il faut également savoir que 75% des forêts françaises sont privées, et appartiennent donc à des particuliers. En revanche, dans le monde c’est l’inverse, puisque 80% des forêts sont publiques.

De plus, de nombreuses forêts très riches en biodiversité ne sont pas gérées durablement, principalement dans les régions tropicales et subtropicales, souvent pour cause de manque de moyen et de cadre réglementaire.

Enfin, en termes de superficie, celle de la forêt mondiale a fortement diminué, en perdant 178 millions d’hectares entre 1990 et 2020. En France, en revanche, sa surface a doublé en 200 ans. Elle couvre actuellement 31% du territoire métropolitain.

La forêt peut être confrontée à de nombreux risques qui peuvent la fragiliser voire même devenir mortels pour elle.

Premièrement, certains risques sont biotiques, c’est-à-dire liés à un agent biologique tels que les maladies, les plantes, les insectes ou encore les mammifères. Les plus grandes menaces sont les insectes, qui représentent 61% des dommages, et l’augmentation de la population de cerfs, de chevreuils et de sangliers, qui se nourrissent de jeunes pousses d’arbres.

Il y a également des risques abiotiques, donc liés aux aléas physiques et météorologiques tels que le vent, le gel, la sécheresse, le feu ou encore la pollution atmosphérique. Il est facile de constater que le changement climatique risque d’augmenter les risques abiotiques pour les arbres.

La déforestation humaine est également une grande menace pour les forêts, puisque :

Cette déforestation a de nombreuses conséquences : émissions de carbone, perte d’habitat pour les espèces, réduction de leur surface de chasse, fractionnement de leur habitat, interactions avec l’Homme plus fréquentes et souvent fatales, et tout ceci mène à une perte de la biodiversité et des extinctions d’espèces.

Par ailleurs, les forêts primaires abattues ne retrouveront jamais leur écosystème initial.

La forêt rend de nombreux services à l’Homme, et ceux-ci sont souvent sous-estimés.

Le premier service est économique, puisqu'elle est une ressource précieuse pour la construction, le chauffage, le papier ou encore le mobilier… Elle permet grandement d’améliorer nos conditions de vie, tout en étant une ressource renouvelable.

Le second service est écosystémique, donc plutôt écologique, mais permet à notre système de fonctionner car elle :

Et enfin, elle offre un service de récréation et de santé, puisque de nombreuses activités se déroulent en forêt, mais également car s'y balader est bon pour la santé. En effet, une journée passée parmi la végétation permet au corps de produire 30% de cellules immunitaires de plus que lors d’une journée passée en ville.

La forêt est connue pour absorber beaucoup de CO2 atmosphérique. Alors les entreprises, déjà soumises aux quotas d’émission et à la taxe carbone, ont aussi la possibilité de compenser leurs émissions, notamment via des plantations de micro-forêts.

Cependant, cette pratique provoque de nombreux débat car ces plantations ne doivent pas devenir des permis de polluer. Le GIEC recommande par ailleurs de réduire ses émissions avant de les compenser.

Il faut également faire attention à ne pas perturber les écosystèmes en plantant des arbres au mauvais endroit ou de la mauvaise manière. Par exemple, en Russie, la plantation d’arbre à des endroits enneigés n’est pas une bonne solution puisque les arbres, plus foncés que la neige, vont absorber la chaleur, auparavant renvoyée par la neige.

Ainsi, il est aisé de constater que la forêt est un milieu complexe mais extrêmement riche et précieux pour notre société et pour l’écosystème général. Il est donc primordial de protéger nos forêts.

Pour en apprendre plus sur la réglementation, les financements ou encore l’importance de la forêt sur le marché, rendez-vous sur la documentation de l’ORSE.

Si vous souhaitez mettre en place une démarche RSE et réduire au maximum votre impact sur notre écosystème, vous pouvez nous contacter.